モニターEさんの感想(セッション6 | 30代 女性)

モニターEさんのセッション6になります。

セッション4の後に腰の痛みが再燃してきて、前回のセッション5でそれが少し改善されたようでした。

古傷が再び出てくるというのは、古傷が「時間の経過と共に、ただ忘れられる」のではなく、「きちんと解決されること」を望んでいるのではないかと、僕は考えています。

何か問題が起きた時に、「時間が解決してくれる」という言葉をかけることがありますが、多くの場合は「忘れてしまう」だけで、その問題の中身が「解決される」わけではありません。(災害や事故などで、突然に人の心が傷つけられた時などは、特にそう思います。)

身体に「怪我」を負った時もそうで、時間が経つと、組織はどんどん修復されていって、一旦「傷口はふさがれます」が、それは「元の状態に戻る」ということではなく、「余分なものが片付けられずに残っていたり」、「何かが足りなくて補われていなかったり」することがほとんどです。

それが本当の意味で「癒える(解決される)」という時には、どうしても「人の手」が必要になってきます。

せっかく「解決されること」を望んで、また現れてきてくれた古傷なので、きちんと向き合って、「癒える」方向に向かっていってくれればといいなと思いながら、今回のセッション6をしました。

では、Eさんの感想を見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回初めて一週間おきに通いましたが、職場の引っ越しでバタバタしたのもあり、変化をちゃんと味わう余裕がなかったので、自分には二週間おきがちょうどいいのかなあと思いました。

この一週間のバタバタで、どうも私は精神的に煮詰まると、首や肩だけじゃなく腰を緊張させて縮めてしまっていると感じました。左肩甲骨に手を当てて頂くと、腰を含め全身ゆるみましたが、こういうのを放っておいたらそりゃ身体が歪むよなあと思います。「自己治癒力は現在の状態を把握することから」というお話の通り、まずは緊張して縮こまっていることに気づくようにしたいと思いました。

6回目はうつ伏せでの施術がメイン。特にお尻は、ダンスで脚を後ろに上げる時など、腰にブロックがあるせいでお尻の筋肉に頼っていたので、かなり固まっていたように感じました。

また、脚はコンプレックスが多く、なんとなく存在を見て見ぬふりをしていたのが祟って(笑)、微妙な動きが思うようにできなかったり、他の部分に比べて身体の中の動きが感じにくかったりしました。

終わって鏡を見ると、O脚のたわみがかなり目立たなくなりびっくりしました。股関節に違和感があったのですが、すぐ修正して頂けました。一見ほんとにちょっとしたことをしただけなのに、どうして修正できるのか、とても不思議です。

腰にまだ痛みが残っていますが、いよいよ「歪みのエネルギー」が追い詰められている感じなのかな、と思っています。帰りのバスで、今までのセッションにはなかったくらいの眠気があったので、今日のセッションは身体にとってかなりのインパクトだったんじゃないかと思います。施術中ダイレクトな実感がなくても別にいいんだ、ということも今日学べました。

次回まで、その時々身体の状態に自覚的になり、腰がどう変化するか観察したいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自然治癒力(自己調整力)が適切に働く条件

車には「カーナビゲーションシステム(通称、カーナビ)」があって、行きたい目的地まで、正確に私たちを導いてくれますが、身体にも同じような「自然治癒力(または自己調整力)」という「働き」があります。

そのおかげで、自然に病気や怪我が治っていったり(身体の「システムの機能異常」であったり、「構造自体の破綻」に対して、それを元の状態に戻してくれる働き)、身体の構造が、重力空間の中で最適な状態になるようにしてくれています(身体の各部分の「位置関係」を、適切に保ってくれる働き)。

その身体の「総合的な調整システム」である、「自然治癒力」が適切に働いてくれるためには条件があって、「自分の身体の現在の状態(現在地)がわかること」が大切なポイントになります。それがどういうことなのか、少し説明していきたいと思います。

このシステムの「中枢」はどこかというと、頭の中にある「脳」になります。脳は、身体各地に分布された「センサー」から集まってくる「情報」を元に、それを「情報処理」して、どうしていけばいいのかを「判断、指示」してくれています。

脳は常に、「身体全体の状態を把握していたい」という欲求があるので、全身からの「新鮮で、バランスの良い情報」が必要になります。仮に、目を覆われて視覚情報が遮断されたり、耳をふさがれて聴覚情報が極端に少なくなったりして、「情報が制限」さると、「自分という存在(自我)」がぐらぐらと揺さぶられるようになり、身体的にも、精神的にもとても不安定な状態になります。(量も範囲も適度で、質も良い情報があると、自我も安定的に保たれるし、身体の姿勢や、健康も良い状態になります。)

その脳は「完璧」ではないので、自分では「身体全体の情報を集められている」という気持ちがあったとしても、実際には「いくつか抜け落ちている」ことも多く、そのために「身体の現在の状態」の把握が正確ではなくなり、そのせいで「総合的な調整システム」自体も、うまく働かなくなってしまいます。

自然治癒力や、自己調整力があるのにも関わらず、痛みが長引いたり、不自然な姿勢になってしまうのは、脳は情報を受けるだけの「受け身」な存在であって、もしもその情報に「偏り」があったり、情報の「質」が悪かったり、情報の「量」が少なかったりすると、「情報の精度」が落ちてしまって、「身体の現在地」の予測がずれてしまい、ちぐはぐだったり、見当違いな調整をしてしまうからなのです。(車のカーナビの「現在地」がずれているとしたら、正確には「道案内」されません。曲がり角もないところを曲がらされたり、道のないところを走ることを要求されるかもしれません。)

脳は、「集まった情報を、整理、解釈して、判断を下し、それを実行するための命令をする」のが仕事であって、「自分で情報を集めることはできない」のです。つまり、身体の各部分にあるセンサーが働いていなかったり、精度が低いと、バランスの良い、正確な情報を集めることができなくなり、身体全体を、最適な状態に調整することは困難になってしまいます。

そのために、ロルファーがする仕事というのは、「身体に触れる」ことで、「うまく働いていないセンサー(主に固有受容器)」を刺激して、脳に新たな情報が送られていくのを「サポート」することです。それによって脳は、「身体の現在の状態(現在地)」がより「詳細に、正確に」わかって、後は脳がどうすればいいのかを「判断、指示」してくれて、「自然治癒力」のシステムがうまく働いてくれるようになります。

身体の痛みや違和感がある場所というのは、筋肉の張りがあったり、血管や神経が何かに挟まれていたり、関節が適切な位置になかったりして、うまくセンサーが働くことができず、脳としては、そこで起きていることが見えてこなくて、「適切な指示」を出せない状況なのです。

ということで、身体に「手を使って施術」するというのは、「脳が欲しがっている(足りていない)情報」を、「タッチの刺激」によって、脳にきちんと届くように「サポート」しているということであって、「硬くなっているもの(例えば筋肉)を、物理的な圧によって、揉む(こねる)ことによって、それが柔らかくなる」ということではないのです。

必要なのは、「正確な位置に、適切な圧で触れることのできる技術によって与えられる刺激」なのであって、「物理的な力」ではないのです。(「刺激」によって脳に必要な情報が届き、それによって自然治癒力、自己調整力が働いてくれればいいのです。)

熟練した治療家、施術者が、「力が抜けている」ように見えたり、「短時間」でセッションを終えることができるのは、長年の経験によって「必要な刺激」がわかっているから、とも考ることができます。

適切な質問が、身体を変化させ、自然に整えていく

今まで説明してきたことを、少し違う角度からも見てみたいと思います。

ロルファーのしていることというのは、「触れること(タッチ)」と「言葉」によって、身体に「適切な質問」をして、身体が「自分の現在の状況(または問題点)」に「自ら気づき」、それを「自らで解決する」ことを「導いている」とも言えるかもしれません。

「タッチによる質問」というのは、すでに上に書いてきたことで、身体のある部分に触れることで、「脳さん、この辺りはどんな感じですか?」と質問しているようなイメージです。脳の気持ちとしては、「ああ、ちょうど身体のそこの部分が暗がりで、うまく状況がつかめなかったところだったんだよ。触れてもらうことで、そこに明かりが灯された感じで、やっと状況が見えてきた。ありがとう」という感じなのかなと、勝手に想像しています。

その質問自体は、むやみやたらとランダムな質問ではなく(意図もなく、適当に触らない)、こちらが返ってくる答えをもうすでに決めつけている質問でもなく(自分の意見やエゴに従って、無理矢理な圧によって、変化を無理強いさせない)、「適切である」必要があります。

実際に、「ちょうどいい感じ(適切に)」で触れることができると、身体は「勝手に反応し始めて、自ら大きくダイナミックに変化する」ようになります。(力はそんなに必要ありません。)

その他に、「言葉による質問(問いかけ)」というのもあって、立っている姿勢や、歩いているところをチェックしながら、「左右の足にかかっている重さは同じですか?それとも違いますか?」と聞いたり、「歩いている時に、腕の振りは左右均等ですか?」などと尋ねたりします。

そうすると、身体のそこの部分に、その人の「意識が向く」ので、そこに「明かりが灯された」ような感じになって、「言われてみてわかったのですが、左の足の方に体重が乗っている感じがします。」と、今まで気づかなかったことが明らかになります。(「言葉による質問」によって、「身体の現在地」がより詳細にわかってきたということです。)

上手なヨガの先生は、この「問いかけ」の仕方が絶妙で、いろいろな「気づき」を導いてくれます。「意識が向いて、そこに明かりが灯される」ということでは、「言葉によって触れられている」と感じる瞬間もあります。先生は部屋の反対側にいるのに、まるですぐ後ろにいて、そっと手で触れてくれている感覚があるのです。

「触れること(タッチ)」でも、「言葉」であったしても、うまく「質問(問いかけ)」ができると、その人自身が、今まで意識しなかったところに意識が向いて、いろいろな「気づき」がもたらされます。そしてその気づきとは、その人が「より自分のことを知ること」であって、それが自分の姿勢であったり、身体の健康の状態を、自然に調整してくれる「自然治癒力(自己調整力)を駆動させるもの」になるのです。

実際のロルフィングセッションでも、僕のしていることは「質問」です。

ベッドに横になってもらって、身体の主な関節の可動域をチェックすることがありますが、僕が身体の一つ一つ関節を動かすことで、順番に身体に「質問」をしているような感じになります。

「あ、左の脚が重くて上がらないですね。」であったり、「右肩はここで動きが止まりますね。」と、触れている方の僕も、触れられている人も、質問を重ねていった結果、「身体の現在の状況」が「同時に」把握することができてきます。

「うまい施術者は、評価が即施術になる」ということを聞いたことがありますが、それは「評価」によって、「身体の現在の状況」が明らかになることで、その瞬間に、脳から指令が出て「自己調整」が始まって、すぐに関節の動きを制限していたものが外れて、可動域が大きくなるということが起こっているのだと考えられます。

確かに、伝説的なPTの方の評価を見たことがありますが、評価しているだけなのに、すでに身体が反応して、どんどん可動域が出てきて、痛みが改善していきました。「(身体の現在の状況、問題点が)わかった」瞬間には、もう「解決」が始まっているということです。

僕は「10シリーズ」のことを、「その人(クライアントさん)を知るプロセス」だと説明することがありますが、各セッション毎のテーマに沿った「適切な質問」を重ねていくと、「その人も気づかなかった自分」が少しずつ見えてきます。そうすることで、「自然治癒力(自己調整力)がセラピスト」になっていってくれます。

傾いたり、いびつに歪んだ自分を整えて、痛みや病を癒やしていってくれるのは、ロルファーではなく、「自分自身」なのです。そして、そのために必要なことは、「自分自身をよく知ること」であって、ロルファーはその「ガイド(サポート)役」なのです。

Eさんも、自分の中にある素晴らしい力に支えられ、自由で健康な身体でいられるように、残りのロルフィングセッションもしていけたらと思います。次も楽しみにしています。

Yuta

( Posted at:2017年5月19日 )

モニターDさんの感想(セッション6 | 40代 女性)

モニターDさんのセッション6になります。

今までのところ、とても順調にきているかなと思っています。

それでは感想を見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は初のうつ伏せの状態での施術だったので、以前、調子が悪くなると行っていた整体やマッサージを思い出しました。もちろん全く違う施術で、整体の時はグイグイボキボキされて、時間で終わり。一か月くらいでまた調子が悪くなってまた行く、の繰り返しでした。

今回のセッションは、ただ触ってもらってる、軽く押さえてもらっているくらいで、ピンポイントで痛い箇所はありましたが、楽に終わった感じでした。膝下に「ねじれ」がかなり出ていましたけど、帰りには見た目ですぐわかるほど真っすぐになっていました。

最近は体も楽になっているのがあたりまえ、みたいな感じで、始めた頃ほど感動がないというか、慣れてしまってきているような気がします。これがあたりまえになるなんて、本当はすごいことなんでしょうけど。我ながら慣れるのが早すぎる(笑)

今までは、ロルフィングに行くのに30分も歩くの嫌だな、と思ってたけど、頭で思っているより、体は全然楽に動くようになりました。そして疲れにくくなりました。動く方が体が楽になるような感じです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なぜロルフィングは効果が持続するのか

感想の中に、マッサージや整体に通っていたけど、「一か月くらいでまた調子が悪くなってまた行く、の繰り返しでした。」とありますが、「ロルフィングは、効果が長く続く」と言われることがあります。

僕自身の経験でも、一度ロルフィングで得られた変化は、他のボディワークや施術と比べても「持ちがいい」と感じています。では、なぜそうなのかの解説をしてみたいと思います。

いろいろな考えがありますが、僕は、「ロルフィングは、『身体の声を聞くようなタッチ』によって、『身体との会話(身体の反応)』が始まって、『身体自らが納得してくれるのを待つ』から」だと考えています。

身体は、筋肉、骨、靭帯、血管、神経、内臓、皮膚、脂肪、そして筋膜などなど、いろいろなものが集まって成り立っていますが、「部分が個性を発揮しながらも、全体としては調和が取れている」のが、理想的な状態です。

しかし、身体に何か痛みや不調などの症状が出ている時には、身体の中で「不協和音」が響いているような状態になっています。

それぞれの部分が、自分の思い通りに動いているのですが、思惑同士がぶつかり合ってしまって、「サボってしまう」部分もあれば、「過剰に働き過ぎてしまう」部分も出てきてしまって、なんだか「ちぐはぐ、ぎくしゃく」していて、うまくいかないのです。

そのような状態は、一度として同じ状態になることはなく、常に微妙に変化しながら、時には大胆に変わることもあり、人によっても全部違っています。

「不協和音」の結果として、同じような「症状(例えば「腰痛」)」が出ていたとしても、その不協和音の「成り立ち」は、まったくもって「個人的」なものなのです。10人が腰痛を持っていたとしても、その「背景」はそれぞれに違います。

そういうことで、厳密に言うと、「腰痛に効くストレッチ」というものは存在せず、「その人の、その時の状況に合わせて考える」必要があります。(実際に聞かれることも多いのですが、適当なことは言えないので、いろいろと質問をさせてもらって、「それなりの答え」を出すように、できるだけ努力しています。)

けれども、「それはわかったけど、何かないの?」と、さらに聞かれることがあります。そして、そう聞きたい気持ちもわからないわけではありません。笑

この場合は「腰痛」を例に出しましたが、仮に自分の子どもが「引きこもり」になったと想像してみると、「何か、引きこもりに効くのってないの?」と聞いているような感じに似ています。

この「引きこもり」という状態も、その「成り立ち」は様々です。同じように自分の子どもが「引きこもり」になったという家庭がいくつかあったしても、以下に挙げるような条件がそれぞれに違います。

・子どもの年齢は?性別は?

・子どもの学校でのいじめの有無は?

・両親の仕事は?共働き?

・他に住んでいる家族は?兄弟はいる?祖父母は?

・子どもとのコミュニケーションの状態は?

・引きこもりの期間は?程度は?

などなど、ざっと挙げただけでも、いろいろなことが考えられます。

そして、これだけ「個別に違う」状況に対して、「これさえしていれば大丈夫」というような、便利な一手は存在しないというのは、そんなに想像に難くないと思います。

さらに大事なこととしては、この状態を生み出した要因の中には、親としての「自分」も入っているということです。自分の子どもが「引きこもり」になったとして、「それは全く自分には関係ない」と考える人は、なかなかいないと思います。

「家族(身体)」という単位に、何か「不協和音」があって、一番弱く、敏感である「子ども(身体の場合は、特定の筋肉であったり、関節など)」に、「引きこもり(痛みや違和感)」という状態が現れてきたということで、「家族内」の関係性はもちろん、学校などの「家族外」の関係性も考えなければいけません。

そして、「子どもが引きこもっている」状態を、「良くないから、早く改善したい」と捉えてしまうと、子どもの意見も聞かずに、「無理矢理部屋から出す」ようにしたり、母親に原因を押し付けたり、学校のせいにしたりして「犯人探し」を始めたり、手っ取り早く「カウンセラー(専門家)に丸投げ」するようになってしまいます。

これらをすると、一時的には「引きこもり」という状態は消えますが、すぐにまた元に戻ってしまったり、「違った形をとって」現れるようになってしまいます。

この中で、「無理矢理部屋から出す」というところは、「自分のことは顧みず」に、「子どもが悪い」と決めつけて、それを「力づくで変えよう」としているということになります。

腰痛の例で言い換えると、自分の身体の姿勢、使い方などは顧みずに、「腰が悪い」ということにして、そこだけをなんとかしようとするということになります。でも、腰だけをマッサージで強く揉んでもらったり、湿布を貼ったりしたとして、それですべてが丸く収まるとは考えられません。

自分のことは棚に上げておいて、症状だけを消そうとしても、腰には腰の「言い分」があります。腰は何も納得していないので、しばらくするとまた「痛み」として、何かを伝えようとし始めます。(「引きこもり」の例でも、子どもはそうすることで、声にならない声で、何かを伝えようとしているのだと思います。)

次に「犯人探し」の部分についてですが、テレビなどのメディアを見ていると、問題が起きると、その「責任者」探しをよくしています。東京の市場の問題も、大阪の学校の問題も、本当に「この人だけが悪い」という、「たった一人の犯人」がいて、その人がすべて悪いのでしょうか?いろいろな人たちが、少しずつ「ズルをしている」可能性や、「嘘をついている」可能性はないのでしょうか?(本当に「一人の悪人」がいたとしたら、簡単に問題は解決しているはずです。)

身体でもそれは同じで、「〇〇を緩めると、腰痛が消える」などという謳い文句を見かけることがありますが、腰痛を引き起こしている「犯人」は一人ではなく、少しずついろんな部分が関与しているのです。しかも身体の各部分は、「別に悪いことをしようという意図を持っていない」ことがほとんどです。明らかに、「犯人顔した筋肉」がいて、それが悪さをしているのなら簡単なのですが、実際はそんなに単純ではありません。

そして最後は、「後は専門家に丸投げ」という部分についてですが、「痛みというメッセージ」を読み取ろうという態度も示さずに、ただ病院に行って、お医者さんに言われるがままに注射を打ってもらったり、手術をしてもらったり、マッサージに行って、自分はベッドで寝ていて、腰を揉んでもらうだけでは、何の解決にもなっていません。

「じゃあ、どうすればいいの?」と聞かれそうですが、「引きこもり」の例でもそうですが、それには「時間」をかけながら、「いろいろな人(本人、家族、学校の先生、友だちなどなど)とコミュニケーション」を取って、「本当に何が起こっているのか」という「全体像」を立ち上がらせていく必要があります。

そうすることで、子どもだったり身体が伝えようとしている「メッセージ」の意味するところが、だんだんはっきりと見えてくるようになります。そして、それが「伝わった」という「確かな手触り」を感じてくれると、状況は自然に良い方向に変化していってくれます。

そのためにはそれを適切に導いてくれる「ガイド」が必要で、ガイドは「専門的な訓練」を受けていることが望ましく、ガイドはあくまで「サポート役」なので、最終的には自分たちで解決していかなくていけないということが大切なポイントです。つまり、「近道」や「魔法のような一手」は存在しないということです。

そうやって「時間」と「手間」をかけてやっていくと、ある日、「子ども自らが、自分の意思で、自然に部屋から出てくる(身体の場合は、自然に痛みがなくなってくる)」という状態が出てくるということが起きてくるのです。

ガイドには、「豊富で豊かな知識(腰痛の例の場合は、解剖学などの身体の知識)」と、「自然なコミュニケーション能力(タッチのスキル)」と、「時間をかけるという意思(治療ですぐに治すのではなく、10シリーズというプロセスを踏むこと)」と、「待つことのできる忍耐力」と、「必ず良い方向に進むと信じる気持ち」がバランスよく備わっている必要があります。

「引きこもり」の子どもが、自分で納得して、自分で部屋から出てくるように、「腰痛」を持っている身体全体が、自ら納得して、その腰痛を手放してくれるように、上に書いたような能力を使って、ロルフィングでは身体にアプローチをしていきます。

子どもだって、「引きこもり」になりたくてなっているわけでもないですし、腰だって、痛くなりたくてそうしているわけではないのです。「何かを伝えよう」としているのです。

だから、まずはその「声」の存在に気づき、それを時間をかけながら聞いて「会話」をしていって、そして「納得」してくれるようにロルフィングしていくので、「ロルフィングは、効果が長く続く」のではないかなと、僕は考えています。

動いている方が楽になる身体

Dさんの感想の最後に、「動く方が体が楽になるような感じです。」と書かれてありますが、人間は基本的に「動物」ですので、動いているのが通常です。

しかし、現代に生きる私たちは動くことが少なく、「動くと疲れる(または、どこかが痛くなる)」といったように、動物としては「不自然」な方向に進んでいるような気がします。

ロルフィングを受けていくと、動くことがとても心地良くなっていきます。

あるクライアントさんは、「『立つ』というのは、『立つ

』ということを『している』んですね。『立つ』というのが、こんなに気持ちいいとは思いませんでした。」という、とても大切な気づきがあったことを教えてくれました。

その人は、セッション後に目を閉じて、「立つという動き」の心地良さを味わって、そのまま一歩も動かずに45分ほど立っていたことがありました。

目に見える大きな動きはないのですが、身体の構造の中では、微細でありながらも、ダイナミックな「再調整、再組織、再統合」のプロセスが行われているのが、僕には見えました。

ロルフィングが終わった後に歩いて帰る人も多くて、「あの後、1時間半ほど歩いて帰りました。でも、時間の長さや、身体のきつさは感じなくて、歩くほどに身体が楽になって、軽くなっていくのがおもしろかったです。」と伝えてくださる方もいました。今回のDさんも、そんな感覚があったようでうれしいです。

僕が自分でロルフィングを受けている時にも、セッションの後はよく歩きました。

ちょうど僕が10シリーズを受けたロルファーの佐藤博紀さん(ヒロさん)の以前のセッションルームは、大阪の靱公園という緑豊かな場所の近くにあって、身体がリセットされ、本来のあるべき状態に戻った後は、「この身体で動いたらどうなるんだろう?」と、まるで子どもが「新しいおもちゃ」に出会ったような感じで、その公園をウロウロと歩いていたのを思い出します。

こういった「余韻を味わう」というのは、ロルフィングでも大切なことで、整った身体で動いてもらうと、セッションで起こった変化が「定着」することを助けてくれます。(とても美味しいものを食べたり、素晴らしい映画を鑑賞した後も、その後に「余韻を味わう」ことができると、身体にその経験が、より深く定着するイメージは、みなさんにも伝わるかと思います。)

そういうことで、なるべくロルフィングの後には予定を入れずに、「身体がしたいこと」をしてあげる時間を取ってあげるのをおすすめします。

その変化した身体で、少し歩いてみたいと思ったら、気が済むまで歩いてあげて、何か新鮮なものを食べたいと思ったら、身体が喜ぶようにゆっくりと食事をとって、読みたい本や、会いたい友人や、行きたい場所が浮かんできたら、それに従ってあげると、それらの経験が、より身体に「染み込む」ようになります。

ロルフィングで身体の「ベース」の部分が整うので、その状態でヨガやピラティスをしたり、トレーニングをすることもいいかなと思います。以前からされていた人でも、より身体が気持ち良く動いて、いろいろな気づきや発見があるかもしれません。

身体が変わってくると、自然に「身体を動かしたい」という気持ちも出てきます。そして、その自然な流れに沿うようにしていくと、身体はどんどん健康になっていきます。

Dさんの身体も、そんな「自然で健康な身体」に近づいてきているようです。次のセッション7も、楽しみながらロルフィングができたらと思います。

Yuta

( Posted at:2017年5月16日 )

モニターCさんの感想(セッション6 | 40代 女性)

モニターCさんの6回目の感想になります。

早速、感想を見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6回目

なにかと慌ただしい4月で今回はとても疲れていました

もう早く整えて~と体が欲しているような声まで聞こえてきそうでした

仙骨

いつも通り右側から整えてもらってベッドから降りて歩くと施術してない左足が変で踵がうまく着けない

なんだか足の長さが変わったかのようにうまく歩けなかったのが不思議でした

すぐに左側も整えてもらって最終的にはなんの問題もなく歩きやすかったです

それと翌朝のことなんですが関係あるかわかりませんが家のひとから

『お尻どうした?』って不意に聞かれたのです

『え?何か変?』って聞くとお尻が上がっているし外人のお尻のようにぽんとしてると言うのです

姿見で見てみると確かにそう見える

いつもは扁平尻で時期的に骨盤も開いているのでだらーんとしたお尻なんですが張っている感じ

これもくびれと一緒に続くといいな~と願っています

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「統合」を大切にするロルフィング

片側のワークを終えた後に、その変化を感じてもらうために、一度ベッドから降りて、立ったり、歩いたりしてもらうことがあります。

ベッドに横になっている状態でも、ワークをした方と、まだしていない方の差を感じてもらえる時はいいのですが、わかりにくい時もあるので、身体を起こして立ってもらうことで、身体に重力がかかり、ベッドの上で起こった変化が感じやすくなります。

「左だけが長く感じます。」

「触ってもらった方の足の裏が、ぺたりと地面に付いています。」

「左の身体の空間が広がった感じで、上に伸びていきます。」

などなど、左右の差がより一層明確になります。

ベッドに寝ている時は、身体に重力があまりかかっていない状態になります。そうすると、重力空間の中で固定されてしまった身体の関係性が変化しやすくなり(重力がかからない分、構造に「流動性」が生まれやすくなるからです。)、最小限のアプローチで、身体全体がタッチに反応してくれるようになります。

そして、身体全体の構造の関係性も変わり、身体の中を満たしていた体液の分布、性質にも変化が出てきたところで、また重力空間に身体を「置いて」あげると(つまり立ってもらうと)、身体の「再統合(再調整、再組織)」のプロセスが始まります。

重力というエネルギーが、変化した身体の構造の中に流れ込むことで、重力と身体の関係性の「最適化」が行われ、それが「おお、何か違いますね」という実感につながります。(受けてくださる方のその驚きの表情は、何度見てもうれしいものです。)

ベッド上での変化がうまく進むと、足の裏が地面に「開かれて」いて、身体の中の空間は「拡張」されて広がりがあり、身体が「空」の感じがして軽く、地面にも、空にも身体が「二方向に伸びていく」ような感じが、立った時に感じられるようになります。

それが片側だけだと、片側にはその感じがあり、まだワークをしていない側は、「重く」、構造が「潰れた」感じがして、身体全体が「傾いている(曲がっている)」感覚がある人もいます。Cさんもそれを感じたようでした。

それほどまでにロルフィングの変化はパワフルなものです。それ故に、「片側だけでセッションが終わることは地獄のようだ」と言われていたり、「デモンストレーションが、片側だけで終わることはない」というのが、ロルフィング界の常識でもあります。

僕も今までにいろいろなセミナーに参加しましたが、時間の関係もあり、講師がデモンストレーションをする際に、片側だけやって「さあ、実際にやってみましょう」となることがほとんどでした。それではモデルになった人の身体が「ばらばら(ちぐはぐ)」になってしまって、「統合感に欠く」状態になり、まともに立てなかったり、歩けなくなる可能性もあります。

正直なところ、そこまで大きく変化していないので、片側だけで終わったとしても、あまり問題がないのかもしれませんが、ロルフィングの先生のワークは本当にダイナミックに変わるので、片側だけで終わることはありません。モデルとして受けてくれる人の「統合感」も大切してあげるからこそ、両側ともワークをしてあげます。

それくらいロルファーは、「統合すること」をとても大切にしています。

ロルファーは、「身体全体の構造のバランスを見ながら、そこにラインが上下に抜けていくように導く」ことができます。つまり「統合」する感覚(センス)があるからこそ、ロルファーと呼べるのかもしれません。

"Anyone can take a body apart, very few know how to put it back together."

「身体を『分ける』ことは多くの人ができるが、それを元に『戻す』ことができる人はほとんどいない。」

-Ida P. Rolf, Ph.D.

アイダ・ロルフさんの言葉が、まさにそのことを示しています。

ロルフィング以外にも、様々なボディワークがありますが、「ロルフィングがロルフィングたる所以」は、身体の構造の関係性の中で、癒着していたり、動きを失っていたり、不和が生じているいるところを「解放する(分ける)」ことはもちろん、それをまた全体として「調和」が取れている状態に、「統合」していくところにあると思います。

身体の構造は、「生きて」いますし、「ダイナミック」に変化し続けているものです。そしてそれは、「重力」が働いている空間の中で、それを支える「ライン」のエネルギー周りに、「再調整、再組織、再統合」の働きを繰り返しています。

ロルフィングの「統合」というのは、外から観察できる姿勢だけを見て、理想的なところに「はめ込む」のではなく、身体の構造自体が生きていて、それが自然に自らを調整し、癒やし、まとまっていく力を「信じて」、その条件を整えていくことを意味しています。

周りが気づき始める時

そうやって、身体というのは自然に整っていく力があるのですが、その変化に本人だけでなく、周りの人が気づき始める時が訪れます。

一緒に生活している家族であったり、仕事や学校の仲間などが、「あれ、何か変わった?」と言ってくれるようになると、身体に起こってきた変化が、深く、本質的なものであることを示しています。

今回のCさんの場合は、「お尻」の辺りに変化があったようですが、セッション4〜6が「骨盤を自由に解放し、水平な状態に導く」というテーマがあり、特にセッション6は「自由に呼吸する仙骨」を目標にしているので、そういう変化が出てきたのかもしれません。

構造があるべき状態を取り戻してくると、「その人らしい魅力」が自然に出てくるようになります。何かを強調したり、何かを隠したりする必要はなく、あくまで「自然に」それが現れるようになります。

僕が、最初から「その人らしい魅力」が見えているわけではないのですが、それが出てくるのを制限しているであろう、構造の「違和感(クセ)」は目に入ります。

それが10シリーズを受けていくと、どんどん「薄く」なっていき、最終的にはほとんど「目立たなく」なります。

そしておもしろいのが、クセが抜ければ抜けるほどに、その人の「個性」は際立ってくるということです。

次は「深層のセッション」の最後であるセッション7ですが、さらにCさんらしい魅力が輝いてくるように、楽しくロルフィングセッションを重ねていけたらと思います。

Yuta

( Posted at:2017年5月13日 )

モニターBさんの感想(セッション4 | 40代 女性)

Bさんのセッション4の感想になります。

10シリーズが始まる前は、身体に様々なケガと、何回かの手術の履歴があり、身体が「悲鳴を上げる」ような感じだったのですが、セッション1、2の辺りでは、それが少しずつ改善していっていました。

しかし、前回のセッション3の後から腰痛がひどくなり、「古傷が再燃した」ような感じになりました。

前回の感想では、野口整体の野口晴哉さんの文章を引用させてもらって、身体が大きく変化していくプロセスでは、一度「膿み出し」のような苦しい時期があるけれど、それを乗り越えると、どんどん楽になっていくということを書かせてもらいました。

まさに「膿み出す」ことで、新たな自分を「生み出す」ようなプロセスとも言えるかもしれません。

さて、今回のセッション4ではどんな感じになったのか、感想を見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3回目の施術の後の痛みが驚いた為、今回少しでも楽になるといいなぁと思っていました。

4回目の施術でしたが、脚を動かす時に、骨盤とつながっている内転筋が硬いと、骨盤を引っ張って(巻き込んで)しまってよくないと説明を受けましたが、説明の途中で不安になってくるくらい、内転筋が硬くなっているんだろうなぁと自分では感じていました。

右脚と左脚の内転筋の硬さの程度や場所の違いを一つ一つ確認していただきながら、施術していただきました。

首も触ってもらいましたが、首の後ろというよりは、肩と肩の真ん中に当たる所とでもいうのでしょうか、少し触っただけで激痛が走り、??っと思っていると、「ここは肩こりとかとは違い、言いたい事が言えない方が痛くなる所です。」と言われ、見透かされ、図星、そのものでした。

仕事もプライベートも人それぞれに色々ある世の中ですが、今の自分の状況は、本当に思いを言い出せない、の何者でもなく、あまりにも当てられ、驚きました。

施術も終わり、歩いてみると、足も軽く、身体からまっすぐ脚が下りて、地面を歩いてる感じ...

当たり前の様に思っていた自分の身体でしたが、実は当たり前じゃないことになっていたようです。

でも施術を受けるごとに正常になって、本来の状態に戻っていく感じが何とも言えない心地よさで。

次回もとても楽しみにしています。

※全体の内容が変わらない程度に、加筆、修正しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

言いたい事が言えない方が痛くなる所

「心」と「身体」は切っても切れない関係で、身体のどこに症状があるかで、どんな心の状態なのかが、なんとなくわかる時があります。(ここでご紹介するものは、あくまで僕の個人的な感覚です。)

今回のBさんにもそれを伝えたところ、ドンピシャで当たっていたようで、身体は素直で、おもしろいなと改めて思いました。

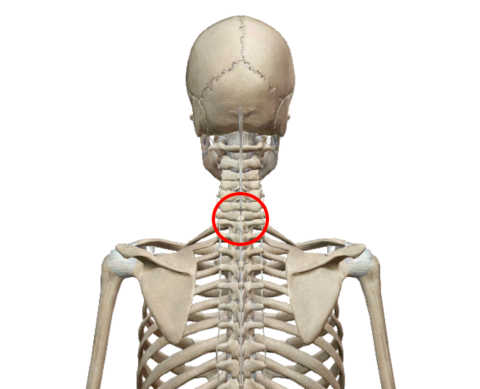

Bさんが押されて苦しかったところは、「頸椎と胸椎が入れ替わる」辺りで、「首の付け根」の部分です。

仕事でも、家庭でも「責任」が出てくる立場になり、上にも下にも「気を使いながら」行動をしなければいけないような状況になってきて、「言いたいことを言えずに飲み込む」ことが多くなると、それがこの辺りに「溜まる(滞る)」ようになります。

ちょうど「飲み込み」に関係する「喉」の辺りでもあって、チャクラだと「第5チャクラ」になります。

上の図は、こちらのウェブサイトから引用させてもらったのですが、チャクラの解説がとてもわかりやすく書かれてありました。興味のある方は、そちらもご覧になってください。

そこで第5チャクラのことも書かれてあったのですが、特徴は以下の通りです。

| チャクラ名 | 第五チャクラ、スロートチャクラ、ヴィシュッダチャクラ |

| 位置 | 首の付け根中央部 |

| 対応カラー | 青色 |

| 主要テーマ | コミュニケーション、自己表現 |

| キーワード | 他者との調和、自己認識、創造性 |

| 不調時の精神的サイン | 感情表現が出来ない、不安や怯え、傲慢、自己中心的 |

| 不調時の肉体的サイン | のどや首の痛み、咳が止まらない、甲状腺のトラブル、難聴 |

| 生理系 | 呼吸器官 |

| 内分泌腺 | 甲状腺と副甲状腺 |

| 神経叢(そう) | 頸部神経節 |

| 内面 | 表現 |

| 体の働き | コミュニケーション |

| 心の働き | 表現力豊かな思考 |

| 感情の働き | 喜び |

| 魂の働き | 主体性 |

| 対応周波数 | 741Hz |

| 癒しのテーマ | 表現力の向上、問題の解決 |

| 関連する神々 | サダシヴァ(Sadasiva)、サキニ(Sakini) |

| ビージャ・マントラ | HAM(ハァム) |

| 対応する真言 | 阿しゅく如来の真言 |

| 対応パワーストーン | サファイア、ターコイズなど |

| 対応アロマ | カモミール、ミルラなど |

いろいろな側面からの第5チャクラの特徴が書かれてありますが、第5チャクラは「自分の真実の声を手に入れる」というのが大切なテーマかなと思います。

立場が変わることによって、「言いたいことも言えずに飲み込む」ことが多くなって、「自分の真実の声」を押し殺していると、このチャクラがブロックされてきて、身体にも制限が出てきます。

自分の経験上、以前は溌剌としていた人が、なんだか元気がなくて、何かを「背負っている」ように感じる時には、この辺りを触れてみると、ウッと「息が詰まる」ような「苦しさを伴った痛み」があって、それで何があったか聞いてみると、仕事で「責任のある立場」を任されることになっていたり、結婚をして「家族関係」が変化したりしています。

先ほどのサイトでも、第5チャクラのバランスが崩れてくると、以下のような状態になると書かれてありました。

・周りに壁を作り、秘密やいら立ちを抱え込むようになる

・他者と話す際に、目をそらしたり聞こえない振りをする

・他者を怒らせる事を恐れ、過度に遠慮をする

・過度に他者を批判し、意見や反論をさせないように黙らせる

・恐れや恥ずかしさを覆い隠すために、何かしらの中毒症状に陥る

・発話や聴力に障害が生じる

そして、そのバランスを崩す要因としては、以下のようなことがあるようです。

・子供時代の声を押し殺す経験

・言いたいことがあっても我慢する習慣

・感情を抑圧し、感情を表現しない

・家族やパートナーなど、他者との批判的なコミュニケーション

・他者を支配しようとする言葉や態度

(今回のケースと関連がありそうなところは太線にしています。)

自分の今までの経験で、首のその辺りに制限がある人は、「言いたいことが言えていないのかな」と自然に感じていたのですが、今回チャクラの観点から調べてみると、自分の感覚とだいたい一致していたのが、個人的にはおもしろかったです。身体を素直に向き合い、丁寧に掘り下げていくと、例え違う方法(ロルフィングであれ、チャクラに対するワークであれ)を取っていたとしても、行き着くところは同じようなところなのかもしれません。

この「頚胸移行部」に問題がある状態では、気心の知れた友人との「おしゃべり」などでは、なかなか「発散し切る(すべて出し切る)」ことができません。なぜなら、溜まっているものの中身(コンテンツ)は、「真実の声」だからです。

雑多で、目的のないおしゃべりでは、いくら時間をかけて、大いに笑って話したとしても、問題自体は解決していないので、おしゃべりが終わってしばらくすると、また「気重」な感じが戻ってきます。

「おしゃべり」ですっきりと「排泄」する

逆に、そういった「自由なおしゃべり」によって、身体が楽になる場合ももちろんあります。それは、「頭から首の上部」の辺りに張りや凝りがあったり、重かったりだるいような症状がある時です。(これは「軽い症状」に限ります。)

「あの人何だか『ピリピリ』しているよね」という表現がありますが、実際に、そういう時にその人に触れてみると、「ピリピリ」しています。そして、もちろん精神的にも「イライラ」しています。その人自体がピリピリ、イライラしているので、それが空気を伝わって、他人にまで感じ取れているのだと思います。

何かストレスがあり、ピリピリとしている人は、頭から首の上部に制限があり、いわゆる「頭に血が上っている」状態であったり、「気が上がっている(地に足がついていない、グランディングしていない)」身体になっています。

頭が働きすぎてしまって、脳の神経回路を行き来する電気信号が過剰になって、それが漏れ出ているのではないかと思うほどに、ピリピリしています。

そういう人にロルフィングをしていて、「僕は今ピリピリした感じがあるのですが、ピリピリした感じはありますか?」と聞くと、大体の人はその感覚が一致して、僕自身がピリピリが収まってきたと感じると、受け手の人からもピリピリは消えていき、「すっきり」した感じになります。

身体から「ピリピリ」が抜けて、先ほどまであった「頭から首の上部」にあった症状も改善して、気持ちもすっきりと穏やかになります。まるで、「ピリピリという余分(過剰)なエネルギー」が「排泄(発散)」されたような感覚です。

「タッチ」することによって、僕自身が「アース」のような役割になることで、地面にエネルギーが流れていくように促しているのではないかなと、自分では感じています。

アースとしての僕は、自分にそのエネルギーが「停滞」しないように、自分自身の「ライン」に乗り、身体の中を「空っぽの空間」にしておいて、足を地面にぺたりと付けてグランディングします。僕自身が、歪んでいたり、滞っていたり、地に足が付いていないと、僕自身がそれを「もらう」ような感じになってしまいます。

この「ピリピリ」をロルファーとして、いろいろな人たちの身体で感じていると、僕自身がかなりその感覚に敏感になってきました。

・近くの空間にイライラした人がいる

・電化製品の近くに行ったり、電気で動くものに触れる

(電化製品売り場などは顕著)

・静電気が身体に溜まっている

・天気が崩れ始め、雷が鳴る直前

以上のような状況になると、特に「ピリピリ」を感じます。

電化製品から発せられる「電磁波」が、身体に与える影響もあって、それが構造の歪みを引き起こす要因になることもあります。(寝る直前までスマホやPCを見ていて、寝ている時も、頭の近くにそれを置いて充電などしていることで、それが頭、首の症状を引き起こしたケースもありました。)

電磁波が身体に溜まってしまった人も、触れるとピリピリします。その停滞した電磁波を、「裸足で土の上に立つ」ことで、先に書いた「アース」の働きを促し、「発散」するようなアプローチもあります。

大気がとても「不安定」な状態になり、「雷」が鳴る前なども、とてもピリピリ感じます。「あ、そろそろ雷が来そうだな」という外の空気の感覚は、みなさんにもなんとなく伝わると思うのですが、僕は身体でピリピリと感じます。

とても興味深いのが、激しい音が鳴り響き、実際に近くに雷が落ち始めると、そんなにピリピリを感じなくなることです。雷自体はとても激しいのですが、その時には割りと身体も心も落ち着いていて、「何かが起きそうな(始まりそうな)予感」が、身体を「ピリピリ」とさせます。

・オーケストラが最初の音を鳴らす直前

・野球の緊迫した場面での、ピッチャーが次の1球を投げる直前

・先生や上司に呼び出しを受けた後

これらの状況でも「ピリピリ」は感じます。「始まってさえしまえば」、このピリピリはなくなり、それが興奮や驚きなどに転じていくのですが、その前の「緊張感」がそれを生じさせます。

そしてその緊張感自体は、「流れが生じていない」ことによって引き起こされています。始まってしまって流れが出てくると、どんどんピリピリは抜けていき、次第にそれを感じなくなります。

そういった意味で、こういう「ピリピリ」には「おしゃべり」が有効な場合があるのです。おしゃべりによって、とめどない会話のループを回していくと、「滞っていたエネルギー」が流れを取り戻し、そしていずれ「すっきり」した感覚が訪れます。

まとめてみると、「余分なエネルギーが停滞する」と、「気が上がっている」状態になり、「頭や首の上部」への症状として現れてきます。そして、それらは「排泄(発散)」することで改善されることが多く、それが身体から抜けていく時に「ピリピリとした感覚」があります。

「エネルギーが停滞する」ことによって引き起こされている症状なので、それをいかに身体に「溜め込まず」、そしてそれを「こまめにスムーズな排泄をする」ということが、とても大切なことになります。

・友人との「おしゃべり」で、「声」という「音」を発散する

・「軽い運動、スポーツ」で、「動き」や「汗」を発散する

・「触れてもらう

」ことで、「エネルギー」を発散する

こういった「ピリピリ系」は、「ストレスを受ける」と溜まってくることが多く、上に書いたような、いわゆる「ストレス発散」とも呼ばれるものによって、比較的簡単に抜けていってくれます。つまり「ピリピリ系の排泄」はとても「スムーズ」だということです。

しかし、先にBさんで書いたようなものは、これらではなかなか発散されず、もう少し「ドロドロ」としていて、「湿度」があり、「粘度」があるような質感のものが溜まっているイメージです。(溜まっていて排泄されるものが、「ストレス」と「自分の真実の声」だと、やはり「排泄のスムーズさ」も違ってくるのは想像しやすいと思います。)

これらが合わさっているケースもあり、その人の身体を触れていると、最初は「ピリピリ」としてきて、「エネルギー(またはストレス)」が徐々に抜けていき、今度は身体が「ムズムズ、モニョモニョ、ピクピク」としてきて、「動き」を排泄しようとし始めることがあります。

そして身体が動きたいように動かせてあげると、動きに伴って、先ほどの「ドロドロ」としたものが流れ始め、「言いたいことを言えない」ことで、抑え込まれていた「自分の真実の声」の制限が取れてきます。(実際のセッション中に、「真実の声」が出てくるわけではなく、それを「制限していたもの(ブロック)」が取れて、それが「出やすい状態」になってくるということです。)

ここまで余分なものが排泄されると、大分身体は「すっきりと軽く」感じます。Eさんのセッション5で、身体が「ずしりと重い」ことの解説しましたが、重さの原因の一つとして、Bさんの今回のような「ドロドロ」したものが溜まっているということも考えられます。

「排泄」することは、「表現」すること

「排泄」のことをいろいろと書きましたが、その「はじまり」を辿ってみると、海の中にいた私たちの遠い先祖にまで遡ることになります。

はるか昔の原始的な生命は、「必要なもの(栄養)を自分の内側に取り込むこと」と「不要なものを自分の外側に排泄すること」を、基本的なルールとして、その生命活動をつないでいっていました。

それ故に、それらの生命の「形」はとても「シンプル」で、「管(チューブ)」のようなものでした。海の中を「受動的に漂い」、管の中の空間を水が通り抜けることで、必要なものを取り込み、不要になったものは排出していました。

その「入口」が「口」であり、「出口」が「肛門」であって、それは今の私たちの身体でも変わりはありません。

それをさらに「効率的に」行えるようするために、管の中が膨らみ「袋」になったり、「液」が分泌されたり、管の内側に「襞」が作られていって「内臓」が発達していきました。それからさらに効率化が進むと、「自ら能動的に移動」をするようになりました。それによって「筋骨格系」が発達しくいくことになります

つまり、人間の構造は複雑にはなりましたが、基本的には「管」の構造をしていて、「内側に取り込み、外側に排泄する」という基本ルールも変わってはいません。そして、人間の生物としての進化の順序は、「内臓が先で、筋肉は後」だということは、意外に知られていない事実です。

人間はある日、「意識」に出会ってから、「心」という働きを発明しました。そしてそれによって生み出されきたものが、他の生物にはない「大きな脳」です。そういう意味で、意識は「人間の人間たる所以」でもあり、それと深く結びついているのが「筋肉」です。(筋肉は、意識で動かせますが、内臓は、意識では動かすことはできません。)

最近、筋肉を大きく鍛え、自分自身の鍛え抜かれた身体を、SNSに投稿している芸能人が多くなりました。そして、それは普通に生活している人たちにも影響を与え、多くの人が「鍛え上げられたマッチョな身体」に憧れを抱き、それを目指すようになってきています。

それと同じくらいの時期に、芸能人や有名人が何か間違いを起こすと、それを一斉に批判する、いわゆる「炎上」という現象が登場してきました。今では、それは芸能人だけの問題ではなく、SNSの普及によって、一般の人の生活の中でも見かけられるようになりました。「間違うこと(適切ではないこと)」を過剰に恐れ、自分のする行動を「常にもう一人の自分(もしくは漠然とした誰か)が監視」していて、「行き届いた意識」によって自分を「武装」しなければいけなくなりました。

「きれいに鍛え上げれた筋肉」と「間違いは許されない、潔癖なほどの行き届いた意識」とは、僕には関連して見えます。意識、思考に過大な価値が与えられ、「無意識(偶然)の力」の大切さがないがしろにされているように感じます。

けれども、先にも書きましたが、私たちが「生命たる基本的な所以」は、「筋肉」ではなく「内臓」なのであって、それらの基本的な働きは、「摂取、吸収、排泄」という「無意識な働き」であるのです。

その基本的な働きを大切にしていくと、人は自然に「豊か」で、「溌剌」としていて、「たくましく、美しく」なっていきます。(「つくられた(意識された)」ものではありません。)

「(よいものを)よく食べ、よく寝て、よく出す(排泄する)」と、人は「健康」で、「元気」であり、「その人らしい魅力」が自然に出てくると、僕は考えています。

そういうことで、「排泄」というのは、人の基本的で、とても重要な働きであり、それが「止む」と、人は「病む」ようになります。

排泄するものは、実際の「排泄物」はもちろん、「言葉(思い)」や、「動き」、「エネルギー」などもあって、それを「こまめに」出していくことが大切です。

その「排泄」を促していくボディワークもあって、それが野口整体の「活元運動」であったり、「アンワインディング(Unwinding)」と呼ばれるものであったり、「コンタクトインプロビゼーション(Contact Improvisation)」のようなダンスのようなものも、「動きの排泄」の一つの形です。

これは、テンション(張り、緊張)や、ストレス、そしてトラウマなどを「リリース(解放)」するアプローチで、動物の「震え」のような動きをします。

ストレスが強かったり、過去に激しいトラウマを経験した方は、セッション中にこういった動きが出てくることもあります。

こちらは「コンタクトインプロビゼーション」で、スポーツ選手やダンスなどしていて「動き」を追求している人は、「タッチされること」によって、無意識にこの動きが出ることもあり、ロルフィングのセッション中にベッドから落ちそうになる人もいます。

「排泄」というのは、生命の基本的な働きであり、それが人間になると「表現」とも言い換えることができるかもしれません。それが他の人を感動させるものにまで「昇華」されると、「芸術」と呼ばれるものになります。

「排泄」を起源にしている、人間の「表現」という行為には、「様々な形」があります。そして、その表現が押し殺されると、それは排泄を我慢していることと同じで、人は苦しさを覚え、それが続くと「病」にまで発展していってしまうのです。

何かを「表現する」ことというのは、人の基本的な欲求であり、それが滞らないようにすることが大切です。(よく考えてみると、いつまでも健康で長生きをされている方は、何かしら表現活動をされている方が多いように思います。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回のBさんの感想から、身体の症状の場所と、その時の心の状態は「つながり」があるということと、「排泄(または表現)」は人間にとってとても大切なことで、それが滞ると、病にもなりやすいということを紹介しました。

他にも、「ため息をつく」のを我慢していて、「許す」ことがなかなかできない人が、制限が出てくる場所もありますし、「恐怖」を感じていると、硬くなり閉ざされていく場所もあります。

でも、個人的にロルフィングをする時に、気をつけていることがあって、それは「いつも『初めてその人にロルフィングする』ようにロルフィングする」ことにしています。そうしないと、「パターンにその人を押し込む(はめ込む)」ことになってしまうからです。

人間の可能性は無限です。見ることを制限してしまうと、感じられることも狭く、限定されたものになります。

Bさんの身体もこれからまだまだ大きく変わっていくので、パターンは把握しながらも、それに囚われることはなく、次のセッション5も、初めてお会いするようにセッションできたらと思います。次回も楽しみです。

Yuta

( Posted at:2017年5月 9日 )

モニターAさんの感想(セッション8 | 20代 女性)

Aさんもいよいよ「統合のセッション」に入ってきました。

今までの7回のセッションは、それぞれにゴール(セッション2は「地面とつながる足」など)があって、そしてそのために身体のどの部分にアプローチするかも決まっていましたが、これから先のセッションは、「個人に合わせて仕立てられる」ようになります。つまりは、「その段階でまだ残されている課題に対して、臨機応変に必要なことをしていく」ということになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

服をトータルコーディネートする「センス」

ロルフィングの10シリーズというのは、「ファッションのトータルコーディネート」にも似ているなと思うことがあります。(自分はファッションに疎いので、あくまで想像の範囲ですが。)

クライアントさんがいて、そしてそのコーディネートをお手伝いするスタイリスト(ロルフィングの場合は、ロルファー)がいて、「その人に本当に似合った服」を、10回のカウンセリングをしながら、一緒に探していくようなプロセスです。

例えば、1回目のカウンセリングでは、まずは今着ている服を見させてもらったり、どんなスタイルの服が好きなのか、そしてどんな風になりたいのかという、これからの「大まかな道筋」を決めていきます。

そして、それからの各カウンセリングでは、「トップス」、「ボトムス」、「靴」、「帽子はかぶるかどうか」、「カバンを持つとしたらどんなものを合わせるか」、「アクセサリーは必要か」などを、それぞれに決めていきます。

クライアントさんにとっては、今までの自分の選択肢にないような服を提案さることもあり、それをチャレンジしてみて、「お、意外に似合うじゃん」となることもあれば、「やっぱりダメだな」となったりして、その「やりとり」によって「自分に似合う服」というイメージが、少しずつアップデートされていきます。クライアントさんとスタイリストの二人が、「開かれたやりとり」を重ねていくことによって、少しずつ最終的に向かうべき方向が見えていきます。(どちらかだけの意見ではなく、それを「やりとり」することがポイントです。)

一つずつテーマに沿ったアイテムを選んでいきますが、実際にその服に袖を通してみて、そしてそれらを全部合わせて見ると、それぞれがうまく「調和」せずに、アイテム同士が魅力を打ち消し合ってしまうことがあります。

そこで大切になってくるのが、スタイリストが持っている「センス」の感覚です。この例の場合では、「トータルコーディネート」ということです。

「トップスとボトムスをその組み合わせでいくとしたら、あまり靴は主張しすぎない方がいいな」とか、「目線を上に持っていきたいから、帽子をかぶった方がいいかな」などと、「全体を見ながら、微妙な調整をする」ことで、「総合的な印象」がガラリと変わることがあります。それはまるで「魔法」のようにも見えます。

「程よい「抜け感」(または「こなれ感」)」などという言葉が、ファッションで使われることがありますが、これはとても「感覚的な言葉」です。「わかる人にはわかるし、わからない人も、何回か見ているとわかってくることもあるし、それでもわからない人もいる」といったもので、一言で言うと、それが「センス」ということになると思います。

テレビなどでそういうセンスがある人が、靴や小物を少し違うものに変えたり、服のボタンの開け具合、袖をまくるかどうかなどを、ちゃちゃっと調整すると、「おお、何かすごい変わった」と、素人目にもわかる変化が起こることがあります。(こういったことは、様々な芸術の分野にもあって、いわゆる「神は細部に宿る」ということになると思います。)

そういった「センス」という感覚がロルフィングにもあって、それは「トレーニングして培うことのできるもの」で、ロルフィングの授業では時間をかけながら、その感覚を養っていきます。もしもそのセンスの感覚がなければ、「筋膜リリース」と「ロルフィング」は同じものになってしまいます。

認定を受けたロルファーには、身体全体の構造を見ながら、その構造を抜けていく「ライン」を引き出していく「センス」が備わっているのです。(「センスがある」などと言うと、恥ずかしいのですが、わかりやすいので思い切って書きます。)

服をトータルコーディネートするセンスのように、ロルフィングの10シリーズでは、まずはクライアントさんの現在の身体の状態を丁寧に、詳細に観察して、クライアントさんの要望も聞きながら、最終的な目標を設定していきます。

そこから各セッションのテーマに合わせながら、その人の身体の構造を、適切な状態へと導いていきます。

それはロルファーからの一方的な意見ではなく、クライアントさんとのやりとりを通じながら、適宜、最終的な目標を調整していきます。

時には大胆な提案をしてみたり、逆にこちら側が思いもしなかった意見をもらったりして、「その人に本当に似合った身体」が段々浮かび上がってきて、そのイメージを二人で共有していきます。

そうして時間をかけてやりとりをしてきて、少しずつ見えてきたイメージがあるので、クライアントさんは「自分で自分の身体を調整できる」ようにもなります。

もしも一方的にロルファーが施術を進め、短時間でゴッドハンドのように改善してしまうと、痛みや不調などは取れるかもしれませんが、自分の身体のことをよく理解していないので、自分で調整することは難しくなります。そうすると、クライアントさんが「依存」してしまう状況が起こりやすくなります。

アイダ・ロルフさんは、「ロルフィングは『治療』ではなく『教育』である」と強調していましたが、時間をかけながらクライアントさんと一緒に「その人に本当に似合った身体」を考えていくので、それがクライアントさん自身でもわかってきて、自分のことを自分で調整できるようになります。

そして、この「統合のセッション」に入ってくると、ロルファーの中にある「センス」の感覚に従い、「全体を見ながら、微妙な調整をする」ことが大事になってきます。

そういうことで、ここからがロルファーの腕の見せどころとも言えるかもしれません。

「動き」が身体全体の構造を変化、統合させていく

統合のセッションの段階までロルフィングをしてきて、いきなり「トップスを大胆に変える」というようなことは、あまり起きません。つまりは、統合のセッションで、ロルファーが大きな圧を加えて、身体の構造を大胆に変えていくというようなことは少なく(それは今までのセッションでやってきたことなので)、受け手であるクライアントさん自身の「微細な、洗練された動き」によって、身体が全体的に統合されていきます。

ここでの「動き」というのは、肘を外に動かしてもらったり、膝をわずかに上下に動かしてもらうという、とてもシンプルな動きで、ただそれを「外側の大きな筋肉を使うのではなく、内側の小さく細かな筋肉を動員しながら、ゆっくりと、全身の構造にその動きの波が伝わるように」行うというのが、とても重要なポイントです。

「動き」によって、身体の「構造」が整ってくるということは、つまりは「機能」によって、「構造」が整ってくる側面が強くなってくるのが、この統合のセッションの特徴とも言えます。(セッション1〜7は、「構造」が変化することで、「機能」が洗練されてくるという側面が強かったです。)

セッション8、9はペアになっていて、「上半身」または「下半身」の統合を、「動き」を通して行っていきます。

その前のセッション6、7もペアになっていたのですが、そちらは「電気的な調整」を目指したセッションで、このセッション8、9のペアは「磁気的な調整」の時間とも呼ばれています。(「電気的な調整」については、Aさんのセッション6のブログをご覧ください。)

セッション6では、身体が動作を行う際に、その力、エネルギーが全身を駆け抜けるキーポイントである「仙骨」を調整、解放して、アースのように地面に体重を預けることができるようにしました。そうすることで、逆に地面から押し返される上向きのエネルギーを受け取ることができる準備ができました。それを「『陰極』を確立する」と表現しました。

そして前回のセッション7では、その上向きのエネルギー(ライン)が頭頂を抜けていき、全身を無駄な力なく支えてくれるように、「頭蓋」にアプローチしました。そのことによって「陽極」も開かれることになります。

そして、陰極と陽極が確立されると、そこに「電流」が流れます。それが反重力的な感覚である「ライン」になります。

「重力はエネルギーで」あると、アイダ・ロルフさんは繰り返し話していますが、下向きの重力というエネルギーが、適切な構造を通り抜けていくからこそ、それが上向きの「反重力」なエネルギーになり、自分を立たせてくれるのです。

そして、電流がそこに流れると、そこには「磁場」が発生します。そうすると、そこに「力」も発生します。具体的に何かを「動かす力」です。(高校で習った、「フレミングの左手の法則」です。)

「磁気的な調整」というのは、セッション6、7で「電流」が流れ、身体の支える「ライン」としてそれが観察されるようになり、そうすると、その人の身体の周りには「磁場」が発生して、「何かを動かす可能性のある力」が働くので、それがセッション8、9で利用する「動き」なのだと僕は考えています。

実際には受け手の人に動かしてもらうのですが、感覚的には「誰かに動かされているような感覚」で動きます。これはなかなか体験してもらわないとわからないと思うのですが、自分で動かすという「努力感」がほとんど要りません。

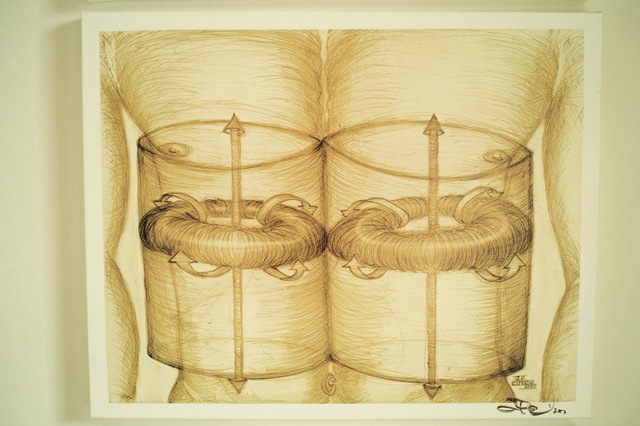

上の絵は、Alex Greyという人が描いたもので、すでに上に書いた説明を「可視化(ビジュアライズ)」してくれているものだと考えています。僕が説明したものがよくわからなくても、これを少し時間をかけて眺めていると、それでも「何か」が伝わってくるかもしれません。

さて、だいぶ「統合のセッション」の説明が長くなりましたが、Aさんのセッション8で実際にどんなことが起こったのか、感想を見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第8回目の感想です。

第8回目セッション開始前に自分の体調を見てみると、特に不調を感じることもなく、地面に足がピッタリくっつき、歩いていても地面をきちんと踏みしめている感じがありました。ぴょこぴょこ歩いていた歩き方も、後ろ足がきちんと残り、前にすっすっと歩くことが出来るようにだいぶ変わったと勇太さんに言っていただきました。

毎回のセッション恒例の体の可動域チェックの時、両足がとても重く、両腕もまったく上がらず...。勇太さんに触ったり押してもらっているうちに徐々に動くようになりましたが、両手両足共に頑固な癒着があったようで、8回目の調整は多くの時間を両手両足にかけていただいたように思います。両手両足が自由になっていくのと一緒に全身がぽかぽか温かくなっていき、いつものごとく内臓の動きがどんどん活発になっていきました。

セッションを重ねてきて、胴回りが分厚くなった分、呼吸も背中回りまで入っている感覚をよく感じられるようになり、以前が胴体の中に細いパイプがあって、呼吸するたび、その中を空気が行ったり来たりしているような感覚だったとすると、今は分厚くなった胴体の外枠すべてが太いパイプになったような感じで、胴体全てで呼吸しているかのように感じる時もあります。

途中、首や頭のバランスを整えてもらっている時に、勇太さんから「心臓を起点に両手両足、そして頭が5方向に伸びているが、それは全てつながっているイメージ」というような内容や、「両手の平は同じ速さで振動しているイメージ」といった内容を言って頂きました。その前から、「なんか両手のひらが同じ感じにしびれている感じがするな」と感じていたので、それはとても納得できました。

後半になると両手足のしばりもなくなってきて、体がポカポカしてひとつになっているような感覚も強くなってきました。体がスッキリポカポカしてきたら、同時に心もとてもスデトックスしたような感じがして、視界がクリアになっていくのを感じました。

その感覚は、第6回目のセッションを終えた後すでに体験していた、視界の1トーン明るくなる感じに似ていて、眼の疲れ等も何も感じなくなっていたので(普段は仕事柄、毎日役8時間PCと向き合いっぱなしで、目が乾燥気味だったり、休憩でたまに長く目を閉じると、自然に涙がじわ~っと出てくるほど目を労使していることも多々です)とても良く見えるのが何だか嬉しくって、「天井の木目がとってもよく見えるなあ」とかクリアに見える視界を楽しんでいると、勇太さんからも「泣いた後スッキリした子どもみたいな顔をしていますよ。」と言ってもらうくらい、本当にスッキリしていました。

ただ、両手が連動している感じは感覚としてとてもあったのですが、頭の眉間の上と3点でつながっている感覚があまりなく、勇太さんに伝えた所、頭の裏を触ってくれることに。しばらくすると、自分でも驚いたのですが、目の前にひし形のマークが見えてきて、手前から奥に行くに連れて、だんだん大きくなりながら流れていく映像が見え出しました。見えてきてと言っても目は閉じていたので、「なんだろう、これは?」と不思議な体験でした。

表現しようとすると、瞼の裏側で映像を見ているような感じがしました...。そのひし形は太めの枠で覆われており、真ん中のひし形部分は暗い紫、枠の部分は濃紺のような色で、近づいては離れていくのを10回くらい繰り返すと、次に同じ色の暗めの紫と濃紺のマーブル模様のようにぐにゃぐにゃと混ざり待って形が変わるような映像に変わりました。

そうしているうちに今度は真っ暗い闇の中に時計回りの渦巻きのような螺旋が見えてきました。最後にオーロラのようなカーテンが波打つような映像に変わった時に、勇太さんに「ゆっくり戻ってきて下さい。」と言われ、少し時間がかかって目をやっと開けることが出来るようになりました。

とても不思議な体験でしたが、実際に身体面で確実に起こっていたことと言えば、そのイメージが見え出した時から顔面の、特に目周りが、ビクビクビクビクと痙攣したように動き出し、瞼(眼球?)も小刻みに動き出したことです。初めての経験で少しびっくりしましたが、すぐには目を開けたり出来る状況ではなかったため、そのまま体が動くようにさせていた感じです。映像が見えなくなると共にその痙攣はおさまりました。

この時少し怖くなったことがあって、自分の意識では「すぐに目を開けよう」と思っていても、体はすぐには反応してくれず、目がなかなか開けられなかったことです。「開けるんだ」と意思をしっかり持って取り組んでやっと、時間をかけながら目を開けることが出来ました。途中で「このまま目を開けることが出来ないのかな?」と思うぐらい、体が自分の思い通りにならなくて、不安でした。

日常生活で、自分の体を思い通りに出来ると思っていることに気づきましたし、私の祖父がよく体が思い通りに動いてくれないと、本当につらそうにしているのですが、きっと、とてもとてもしんどいのだろうなあと思いを巡らせました。

8回目のセッションを終えると、まだ不思議な現象の余韻が残っていて、少しふわふわした感じがありました。帰り道気をつけて、しっかり地に足をつけて帰らねば...!と気を引き締めました(笑)体は、どんどんまとまっていくような統一感があり、足の裏はとても感覚がさえて地面に足のどの部分から着地するのか感じられるほど感覚が高まっていたように思います。足の感覚は素晴らしいけれども、体の重さや重力は感じないくらい軽かった印象です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

空間(通路)が拡がり、エネルギーが流れ始める

Aさんの今回の感想を見てみると、おもしろい「身体感覚」の表現があります。それを解説していきたいと思います。

それは、「分厚くなった胴体の外枠すべてが太いパイプになったような感じで、胴体全てで呼吸しているかのように感じる時もあります。」というところです。

「パイプ」という表現がありますが、ロルフィングでは「シリンダー」という言葉を使って、「ダブル(デュアル)シリンダー」と呼ばれている感覚になります。

身体の中に2つのシリンダーがあって、そのシリンダーの中の空間をエネルギーがまっすぐに通っていくイメージです。(上の図にそれが示されています。この図は、ハワイのKauai島でSIプラクティショナーをしていて、僕が参加したワークショップでアシスタント講師を務めてくれた Jason Pan Esterleさんが描いたものです。)

この「シリンダー」の感覚が出てくると、自分の身体に「厚み(ボリューム)」を感じるようになります。

シリンダーの厚み、ボリュームが十分にあると、エネルギーが通る「通路、空間」も出てくるので、エネルギーが通り始めるようになります。そして、そのシリンダーがまっすぐであればあるほど、エネルギーは途中で途切れることなく、まっすぐに身体を上下に貫くように流れます。

シリンダーが途中でつぶれたり、薄かったりしても、ぐにゃりと曲がっていても、エネルギーは通り抜けることはできません。

左右のシリンダーで違う感覚がすることも多く、「左の方が細い感じがします」であったり、「右は途中で曲がっています」というようなフィードバックで表現されます。

では、ロルフィングの10シリーズで目指している、身体を支えてくれる「ライン」はどこを抜けていくかというと、「左右のシリンダーを包む、もう少し大きなシリンダー」があって、2つのシリンダーを「太巻き」のように包んでいるのですが、その真ん中を通り抜けていきます。

「『ライン(エネルギー)』が通るためには、『空間、通路』が必要だ」というのが大切なポイントです。

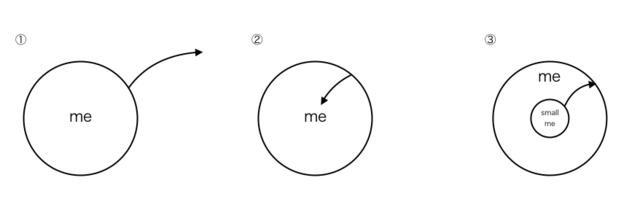

上の図は、「空間(ここでは身体の内部の空間)と意識の関係性」を示しています。

人は基本的に、自分の「外側」に眼を向けて、意識もそちらに向いています。目の前に何があるのか、どんなことが起こっているのかを、常に見ています。(図の①)

これとは対象的に、「内観」と呼ばれるものがあって、それは自分の身体の「内側」に意識を向ける行為になります。座禅、瞑想、マインドフルネスなどをする時には、この状態になっていて、外にばかり意識が向くところを、自分の内側で起こっていることに集中します。(図の②)

この内観に慣れてくると、「もう一人の小さな自分(small me)」が生まれ出てきて、それが自分の身体の中の空間に入って、その空間を内側から眺めるような感覚が出てきます。自分の身体の中に小人がいるような状態です。(図の③)

この③の感覚のためには、「自分の身体に『空間がある』という認識」がなければいけないのですが、それには身体の構造が「拡張(膨らむ、拡がる)」していなくていけません。

これをロルファーのEd Maupinさんは「Core Expansion」と呼んでいて、その状態を導き出すために10シリーズがあるとも話していました。

ロルフィングを受ける前の身体は、多くの場合①の状態で、それがセッションを受けていくことで、②のように内観できるようになってきます。

さらに身体が構造的に「拡張」してくると、それによってできた「空間」に、「もう一人の小さな自分」が出てきて、身体の空間内を自由に「探検」できるようになってくるのです。

そしてさらにその「もう一人の小さな自分」の中には、「さらにもう一人の、さらに小さな自分」がいて、という風に、「入れ子構造」のように進んでいくこともできます。

瞑想の達人は、その矢印の向き(内側向き)とは反対方向に「もう一人の大きな自分」にも意識を向けることで、最終的には「さらに大きな存在」にまでアクセスできます。自分の身体から、宇宙まで無限大にも「拡がる」こともできますし、細胞、粒子レベルにまで「縮む」こともできます。

Aさんにも、自然に「自分の身体を、自分の身体の内側の空間から眺める」感覚が出てきているので、すごく深い体験ができるようになってきました。

示唆的な「ビジョン」を得ること

上にも書いたような感覚が出てきたことで、今回は少し不思議な体験もしたようです。

それは、ひし形に色が付いていて、それが大きさを変えて移動したり、形を変えたりするような「ビジョン(Aさんの感想では「映像」と表現されています。)」を見たということでした。

ロルファーの僕にとっても、受け手であるAさんにとっても、それが「何を示しているのか(どんな意味があるのか)」は検討もつきません。

ロルフィングのセッションをしていると、施術者側も、受け手側も、意識の状態が「瞑想状態」に自然に入っていきます。

過去や未来のことを考えたり、思考が過剰に働いている状態ではなく、「今、ここ」に意識はあるのですが、特定の何かに意識が囚われてはいなくて、頭は冷静で、知覚も広がっています。覚醒と睡眠の間のような感覚で、寝ているように落ち着いていて静かなのですが、周りで起きていることを「捉える」ことができています。

そういった意識状態に入ると、そこでとても示唆的な「ビジョン」を得ることがあります。

僕もロルフィングのセッションを受けている時に、ふと、「自分の母親のお腹の中にいるという実感」がありありとしたり、「幼い子どもの頃の原体験を再体験」してみたり、「何かのシンボル」のようなものが見えたりすることがありました。

そういった何かしらのビジョンを得たとしても、すぐに取り出してこれる「意味」もあれば、「はて、あれは何だったんだろう」と、なかなかすぐには意味を掬い取ることができないものもあります。

でも、不思議なことに、そういったものは無意識の層に静かに沈んでいて、ふとした時にその意味が「顕になる」こともあります。

今回のAさんのビジョンは、どちらにとっても「どんな意味も手に取ることができない」タイプのものだったので、このビジョンの解釈は「一旦保留」にしておこうと思います。いずれ大切な何かを、Aさんに気づかせてくれるタイミングが来るかもしれません。

こういったように、身体という「生き物(ナマモノ)」に素直に向き合っていると、たまに「すぐには意味がわからないけれど、大切なものであるのはわかる」というようなものに「遭遇」することがあります。

思考が働き過ぎている時には、こういった「ビジョン」には遭遇することは難しくなります。

こういうような「ビジョン」は、「身体を通した体験」から得られるものなので、身体を置き去りにして頭だけが働いている状態では、そういう機会は訪れにくいのです。

最近は、かなり世の中的にも、「思考(左脳)」に偏った流れにあるので、そのカウンターとして「禅、瞑想、マインドフルネス」などが一般雑誌でも特集されるようになり、コンビニで並ぶようにもなりました。

みんながみんなインターネットによって結ばれ、SNSで日々やりとりをしていくと、身体は置いてけぼりで、思考に思考を重ねていって、自分で自分を制限したり、「漠然とした他人」から縛られるような状態になります。そうすると、社会の「ダイナミクス(流動性)」も次第に失われていき、いろいろな流れが「停滞」して、様々な活動が「自粛」されるような、重いムードになっていきます。

そんな重苦しい状態から抜け出す「力(動き、ダイナミクス)」が、「ビジョン」の中には含まれています。

瞑想などによって、思考(左脳)の過剰な働きを抑えて、右脳の可能性をオープンにすることで、「ビジョン」を得ようという流れが、カウンターとして自然に生じてきています。

実際に、世の中の偉大な発明をした人や、芸術、スポーツ、ビジネスのなどの世界で天才的な仕事をした人の中には、瞑想を日常的に行っている人もいて、その中から「ビジョン」を得て、そこから「ギフト(さっきの「意味」と同じようなニュアンスです。)」を引き出すことにも成功し、それが彼らの仕事を素晴らしい方向へと導いてくれているのです。

そして、そういうことが、一部の特別な人だけではなく、一般の普通な人にも起こるような世の中になってきているのです。

ただ、この「瞑想状態」というのは、「快感」の感覚もあるので、ただその快感を求めて瞑想をしてしまう人もいますし、最終的には自分の欲望を叶えてくれるビジョンが欲しいがために(自分のエゴのために)、瞑想に溺れてしまう人もいます。

瞑想に快感を覚え、「瞑想状態こそが真実だ」と、現実世界からどんどん「乖離」していったり、エゴのためのビジョンを得たいがために、「瞑想の森」の奥へどんどんと進んでいってしまう「怖さ」も、瞑想にはあることを忘れてはいけません。

瞑想にはきちんとした「手順、作法」があり、それを導いてくれる「ガイド」が必要なのです。

これは「山登り」に似ています。

山頂まで登って、「この世のものとは思えないほどの絶景」を体験して、「これが理想の世界だ」と思っている人に、「さあ、そろそろ山を下りましょう。あなたには戻るべき場所があるんです。」と声をかける必要がありますし、「もっと素晴らしい絶景があるはずだ」と、勝手に奥に進んでいこうとする人に、「もうそろそろ下山しなければ、日が暮れてしまいます。日が暮れて、ここに闇が訪れると、危険なことがあります。」と、「警告」もしなくてはいけません。

ガイドは、山の素晴らしさを知ってもらうことも大切な仕事ですが、それよりも大切なことは、「山の怖さ」を伝え、「必ず、無事に家に帰ってもらうこと」です。

最近、僕が心配していることは、瞑想的な状態に導くような「体験」が増えてきたことはいいのですが、「帰るべき家があり、その帰り方を示す(帰り道の切符を渡してあげる)」ことを「おざなり」にしているなと感じることがあることです。

「優れた芸術」も、「瞑想体験」や「山登り」のように、人を「ここではない違う場所」へと導いてくれるのですが、最後にはきちんと「元の場所」に戻してくれます。(そして、元の場所には戻るのですが、「前とは少し違ったように」感じるのが、本当に優れているところです。)

国民的なアニメーション映画である、宮﨑駿さんの「千と千尋の神隠し」でも、きちんと主人公の女の子は「元の場所」に戻ってきます。けど、「別の場所」での「特別な体験」のおかげで、「前とは少し違った(「成長した」と言ってもいいかもしれません)」女の子になっているのです。

今回のAさんのセッション8では、「ガイド」としては、「ギリギリを攻めた」感じになってしまったので、もう少し余裕を持って導いていった方がよかったかなと思っています。

結果的には、身体の感覚としても、足の裏の感覚がしっかりとありながら、それでいて身体が軽い感じがしたようなので、そこは安心しています。

あっという間に残り2回のセッションになりましたが、身体を整えていった結果として、どんな景色が見られるのか楽しみにしたいと思います。

Yuta

( Posted at:2017年5月 5日 )

モニターEさんの感想(セッション5 | 30代 女性)

モニターEさんの5回目のセッションの感想です。

4回目のセッションの後に、Eさんからメールが来ました。「腰の痛みが続いていて、腰の反りが前よりひどくなっている」という内容でした。

元々Eさんは、前のお仕事の際に腰を痛めていて、それが今までのセッションで軽減してきていたのですが、それがまたぶり返してきたような感じで、腰の反り(前傾)も強くなってきたということです。

以前あった「古傷」がまた痛み始めることに関しては、Bさんのセッション3の時に、野口整体の野口晴哉さんの文章を紹介しながら説明させてもらいましたので、そちらもご覧になってみてください。

ロルフィングを始めたアイダ・ロルフさんは、セッション4の解説でこう言っています。

「セッション4は身体をばらばらにするような時間です。もしもクライアントが、良い健康状態、最適なコーディネーション、コアとラインの強い感覚であなたの元にやって来たら、(セッションの後で)身体がばらばらになったと感じながら帰っていかないように、この時間のワークを統合する必要があります。これは通常、アスリートやダンサーなどに当てはまります。彼らは自己の肉体構造についての強い自意識、動作に対する規律、ラインについての自分なりの感覚を持っています。」

「ロルフィングとは、1つのプロセスなのだと覚えておくことが重要です。セッション4は新しい一連の問題をあらわにします。」

「セッション3は、クライアントがセッションを続けたくない場合、レシピ(10シリーズ)を中止するのに良いところです。中止するのに最も適さないのは、次のセッション4です。」

これを読んだ時に、「セッション4で起こったこと」を「統合」する時間が足りなかったのかなと思いました。

「コアのセッション」に入ってくると、その人の「深いところ」にアプローチし始めるので、「今までの慣れ親しんだ、分厚い鎧」を脱ぎ捨てることで、「新しい一連の問題」が出てくることにもなります。

そうすると、肉体的にも精神的にも、少し「ばらばら」した感じになったり、「不安定」にもなったりします。(ばらばらしていて、統合感がないので、10シリーズを中止するのには、セッション4は最も適さないということだと思います。)

特にEさんは、元々ダンスをされていたので、身体の感覚も鋭く、豊かで、自分の身体に関しての規律や基準を持っていたこともあって、それが前回のセッション4で、ばらばらにされて統合し切れなかったのかなと推測しました。

そういうことで、このセッション5では、大腰筋や内臓にアプローチすることも大事ですが、きちんとそれを「統合」することを意識に置いてロルフィングをすることにしました。

以下がそのセッション5の感想になります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4回目から今日まで、心身の問題が一挙に出てきた感じでしんどかったですが、本来の自分に戻るプロセスだったんだろうな、と今は思います。今日はもう心身揃って良いコンディションになっていました。

今回のテーマは大腰筋で、正直なところ、手足などと違ってどう変わるかイメージできず、体感の点では期待は薄かったです(体感が薄いからと言って意味がないわけではないので、かまわないのですが)。でも、終わってみれば一番それまでとの違いを感じたセッションでした。

大腰筋に手を当てられていた時は、そちら側の腰が薄くなるような感覚がありました。その後、大腰筋をぐーっと圧されながら膝や踵を上げ下げしましたが、上げようとしただけで大腰筋にくっと力が入り、その仕組みに「身体って賢い‼」とびっくりしました。

片方終わって立ってみると差は歴然。

足が地面を押す力が、すーっと頭まで届き、頭が軽いのにパワーに満ちているという不思議な感覚でした。

両方終わって、次に頭、腕、背中を統合するワークをしました。ダンスの振り付けと思うとついていけましたが、首が緊張してしまって難しかったです。

その点に気づかれたのか、その後首の後ろを伸ばすワークをしてくださいました。ほんの少しの動きですが、懸案の左肩甲骨まで気持ち良く広がって、自分でも気がついた時やりたいと思いました。

終わって歩いてみると、頭が軽くて、でもパワーに満ちて冴えていて、気持ちも軽やかで、人格が変わったんじゃないかと思うくらいでした(笑)。期待と変化のギャップは今回が一番大きかったです。

次回は一週間後。今まで二週間以上じっくり変化を味わってきたので短い感じがあります。そのへんの違いも観察してみたいと思います。

ありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ジャンプする前にしゃがむ必要がある

感想を見てみてもわかりますが、やはり精神的にも、肉体的にも、「新しい一連の問題があらわになった」のが、前回のセッション4の後だったようです。

何かが大きく変わってくる時に、すんなりと階段を登るようにプロセスが進むことは稀で、多くの場合は「一度深く沈む」ようなことが起こってきます。

ロルフィングは何かを「付け加えていく」というよりも、「余分なものを外していく」というアプローチをするので、今まで知らず知らずのうちに大きく、硬く、立派にしていた「鎧」を外して、裸の自分に戻っていくような感じになります。

鎧は「自分を守るため」に身につけていたものなので、それを外すとなると、多くの人はとても「不安」になります。

この「移行期的不安定」は、大きく変わる時にはどうしても必要なプロセスになってきます。その時期を、サポートを得ながらうまく乗り越えていけると、「本来のあるべき自分」に戻っていくことができます。

「エゴという鎧」を脱ぎ捨てて、「そのままの自分」を認められるようになると、不思議なことにその人の「個性」が自然に輝き始めます。(「個性」は、足した結果ではなく、引いた結果、自然に浮かび上がってくるものです。)

僕の友人に磯谷貴之というトレーナーがいます。大学の同期ですが、何の身寄りもつながりもない沖縄に移り住み、そこで自分のトレーニングスタジオ「falcon」を開きました。身体一つで沖縄に乗り込み、そして一つ一つ関係性をつなげていって、今では沖縄を代表するトレーニング施設と言ってもいいほどになりました。

彼が身体(またはその人自身)が大きく変わる時のことを、こんな文章で表現していたので紹介します。

-------------------------

今まで全く身体を動かしていなかった方や、身体がガチガチに緊張している方。

こういう方に、ストレッチやボディメンテナンスを行うと、翌日に、

・だるさ

・じんましん

・発熱

などの症状が出る事がよくあります。

こういった症状が出ると当然不安になる方が多いのですが、今まで溜まっていた老廃物が出ることでのじんましん、急に代謝があがることでのだるさ、発熱なので、いわゆる「好転反応」と呼ばれるもので、ポジティブに捉えてほしい症状です。

また、こうゆう反応が出る方は、今までどれだけ身体をほったらかしにしていたんだろう、と振り返ってみて下さい。笑

何事も大きく飛躍する時は一回しずむ必要があります。

トレーニングも同じで、トレーニング直後は身体も疲労し筋肉痛が出ます。けれど適正な休息を入れる事で、以前よりも強い筋肉になります(=超回復)。

しずんでいる時期だけを見るとネガティブになりますが、これが成長するためのきっかけになると分かれば、しずんでいる時期もポジティブに感じられるようになります。

「ジャンプする前にしゃがむ必要がある」

磯谷

-------------------------

彼自身もトレーナーとして、何の足がかりもない場所で、一から自分の理想の形を具現化していきました。他にも楽で、収入もいい仕事もあったと思うのですが、彼は自分の理想を信じて、そして自分を成長させるために、あえてその決断をしたのだと思います。

そんな経験をした彼は、「深く沈む」時期があったと思います。けど、それを乗り越えたからこそ、今の活躍、飛躍があるのだと思います。

Eさんの大きなジャンプにも期待して、ここをうまく乗り越えるお手伝いをしていけたらと思います。

軽いのに、パワーが満ちている感じ

感想の中に、身体の「軽さ(または重さ)」のことが書かれてありますが、これは身体の状況を評価する上で、とても重要な情報になります。

僕はセッションを始める前に、全身の可動域をチェックします。それは、僕がロルフィングの10シリーズを受けた、大阪の佐藤博紀さんが考え出した「IMAC」の評価方法で、その中には「重さ」も評価の項目に入っています。

パッと身体を持った時に、「ずしり」と鉛が入っているかのように重い場合があります。左右の脚で差がある時もありますし、両方重い時もあります。

重さの原因は、総合的なものであると考えていて、筋肉が張っていたり、凝っていたりするのも一つですし、関節の位置が正しい位置にないこともありますし、神経や血管のトーンが高かったり、精神的な問題が絡んでいることもあります。つまり、「何かしら身体のコンディションが良くないと、身体が重たく感じられる」ということだと思います。

「重いのは、体重があるからじゃないんですか?」などと、女性から質問されることもありますが、身体自体の「重量」はあまり関係ありません。体格のいい男性が「軽く」感じられることもありますし、逆に、すごく華奢な女性が「重く」感じられることもあります。

そして、重く感じた身体も、ロルフィングセッションで、身体の組織が適切な状態になり、構造もあるべき場所に収まってくると、とても軽くなるのがおもしろいところです。

「なんだか身体が重くて、外出せずに家でゴロゴロしていた」などと言うことがありますが、そんな時には、実際に身体は「重い」のです。身体が重く動かしづらいので、気分も「重く」なるのです。つまり、気持ちだけの問題ではないということです。

これは「うつ」の症状を持っている方も同じで、精神的な症状とばかり思われていますが、実際には身体にも症状があります。うつの人の、「身体が動かなくて、ずっと部屋に篭って、寝てばかりいる」という話を聞くと、気分の問題で片付けられてしまうこともあるのですが、こういった場合も、身体は「重い」のです。

僕としては、うつなどの精神的な疾患を持たれた方に、ロルフィングのアプローチは有効だと感じています。(その場合は、担当医の方にロルフィングをする許可をもらうことになります。)医師による専門的な治療を受けられている、重度のうつ状態の方にロルフィングをさせてもらったこともありますが、身体が「鉛のように」感じました。いろいろな方法でアプローチして、身体に「軽さ」を感じてくると、その人の表情も緩み、少し会話もできるようになりました。

今回のEさんも、大腰筋にアプローチをして、セッション後に立ってもらうと、見ているこちらからでもわかるように「軽く」見えました。そして、その時のEさんの表情はとても「溌剌」としていて、エネルギーも満ち溢れているようでした。

この「軽さ」というのは、身体の状態が良くなって、その結果として出てきたものならいいのですが、これを「自分で意識して作り出す」と、全く違うものになってしまいます。

それは、自分の身体を上に「引き上げて」しまうことによって起こります。そうしてしまうと、「足元がふわふわ」して見えたり、「地に足がつかない」ように見えてしまいます。つながれていない風船のように、周りの風の流れで、どこかに飛んでいってしまいそうな身体です。

重力がある空間で、身体の構造が適切に整ってくると、自分の重さを地面に「委ねる(預ける)」ことができます。それによって、地面に足はしっかりと吸い付くようになり、グランディングされます。そうすることで、地面から自分が押し返され、それが上向きの反重力的な力となり、それによって構造が「軽さ」を持ちながら支えられることになります。

そのような状態では、「グランディング(地面とのつながり)」と「軽さを持った抜け感(天に抜けていくエネルギー)」とが、「共存」しています。

これがロルフィングで大切にしている「両極性(パリントニシティ、Palintonicity)」というものです。身体の構造が、上にも下にも、左にも右にも、前にも後ろにも、どちらにも拡張していくイメージです。特に、「上にも下にも」という方向性が大切で、地面(陰極)にも空(陽極)にも、身体が伸びていきます。

自由さ、軽やかさを持ちながら、浮ついていなくて、しっかりとするところはしっかりとしている。僕らが見ていて「自然体だな」と思うような人は、まさにそのような身体をしています。

少し心配していた統合が不十分だった身体も、セッション5を受けることでいい方向に変化していってくれたようです。Eさんの身体が、本来の自然体な状態に戻っていくように、次のロルフィングも丁寧にできたらと思います。

Yuta

( Posted at:2017年4月29日 )

なんだか「描いてもらった」という気分です。

先日、festaが入っている「とんがりビル」で、オープン1周年記念パーティーがありました。

そのパーティーの中で、山形出身の絵本作家である荒井良二さんのライブペインティングがありました。

とんがりのお隣さんで、よく他愛のないおしゃべりをする梅木さんがDJをして、yellowwoodsさんが2台の映写機で、これまた荒井さんの手書きのフィルムを真っ白なキャンバスに投影しながら、荒井さんが即興で絵を描いていくという試みです。

絵を描くひと、音楽を流すひと、映像を映すひと、その場にいてそれを真剣に見る(観察する)ひと、なんか食べるひと、飲むひと、遊ぶこどもがいて、その「場(フィールド)」がつくられていきます。

荒井さんがメインで描いているので、「荒井さんの絵」のようにも見えるのですが、僕には違って見えました。

荒井さんがメインで描いているので、「荒井さんの絵」のようにも見えるのですが、僕には違って見えました。

なんだか僕には、僕らよりももっと大きな存在に、荒井さんが「チャネリング」して、そして「描かされている」ような感覚でした。

これは「能」などでもそうで、舞台という「場」をつくり出すために、みんなそれぞれに「役割」があります。舞うひと、謳うひと、音を奏でるひと、そしてそれを見るひとにも、その役割があります。舞っている人がメインのようにも見えますが、「みんなで『能というプロセス』が生まれ出てくるようにコミット」していて、舞っているように見える人は、「舞わさている」のです。

ということで、荒井さんが描き出してくるものを「観察者」として見届けながら、「ああ、僕もこの絵に描かれているし(含まれているし)、みんなもその一部なんだ」と思っていました。

ライブペインティングが終わった後に、荒井さんは「完成はないんです。プロセスが完成というか。」と言っていました。

いろいろなことがあって、いろいろなことを抱えている人たちが、この時間に、この場所に集まった。そして、この絵が「そこで行われたもの(プロセス)の履歴(または気配)」なんだと。

ロルフィングも、僕が手で触れて何かをしているようにも見えますが、もっと大きな存在に「行く先を委ねる」ことにしています。

下にそのプロセスの気配を置いておきます。

切り取った部分にも、しっかりと何かが含まれていますね。

Yuta

( Posted at:2017年4月28日 )

モニターAさんの感想(セッション7 | 20代 女性)

今回はモニターAさんのセッション7になります。

このセッション7で、「深層(コア)のセッション」が終わり、いよいよ次回から「統合のセッション」に入っていくことになります。

最近、Aさんは仕事が変わることになり、それでなかなかセッション7の感想を書く時間が取れなかったようです。そのため、セッション7でどんなことが起きたのか、あまり詳細には覚えていないようなので、セッション7でどんなことをするのかの解説を主に書いていこうと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

頭を身体に「置く」(または頭の位置に、身体が対応する)

セッション7では、首から上の部分を扱っていくことになります。

セッション6までを終えることで、脚から骨盤までの構造が整いました。そのことによって、身体をねじらせるエネルギーの居場所がなくなって、身体の上の方の首の辺りまで追い詰められたような感じになります。そういうことで、首や頭に違和感を感じる人が出てくることがあります。

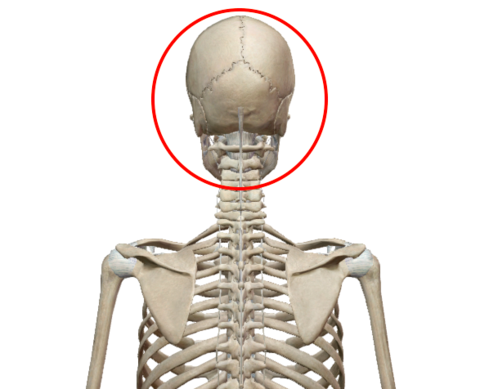

頭というのはとても「重く」、個人差はもちろんありますが、およそ5kgほどあります。ボーリングの球と同じくらいの重さです。

もしもボーリングの球を持つという時に、手を大きく広げて、「ピタリ」と貼り付く(吸い付く)ように球に触れると、私たちは楽にボールを支えることができます。

しかし、もしもボールの位置を数センチずらして、手と球がピタリとしない状態で持つとどうなるでしょうか。

同じボールの重さであっても、手や指に力が入り、全身もこわばり、先ほどよりも重く感じると思います。

これに似た状況が身体でも起こります。

つまり、頭(ボーリングの球)が、残りの身体(手)にピタリと「ちょうどいい位置」にあると、身体は余計な力を使うことはなく、身体を支えるラインが頭の上まで抜けていくことができます。それはとても心地がいい状態で、自由で快適です。

それとは反対に、頭が前に出ていわゆる猫背の状態になると、身体はその頭を落とさないように、常に力を入れる必要があって、それが慢性的な肩こり、首こりの原因になってしまいます。

今までの6回のセッションで変化してきた身体に、「頭を置く」ということが、セッション7の大事なゴールになります。

さらに言うと、身体を支えるラインが頭の上まで抜けていって、地面から身体が支えられるような、空から身体が引き上げられるような、「反重力」な状態をロルフィングでは目指していて、このセッション7でそれを達成するために、それまでの6回で「準備、段取り、お膳立て」してきたようなものだとも考えられます。すべては、ここに至るまでの布石だったのです。

「頭が足(地面)から支えられる」という感覚

人間というのは、頭が大きな動物で、そんな大きな頭を持っているがゆえに、他の動物にはできないことを成し遂げてきました。

しかし、それゆえに生まれる困難もあり、頭が働きすぎてしまって、「自分で自分を縛る」という、動物には理解しがたいことも起きてしまうのが、人間という存在です。

頭が働きすぎてしまうと、頭の位置は身体が支えやすいポイントから外れてしまい、それを保持するために、首、肩、背中の筋肉は、頭を「ぎゅっとつかむ」ような感じなります。それがずっと続くと、筋肉たちは疲弊して、少しでも少ない体力でその仕事をしようとするので、どんどん「硬く」なっていきます。(筋肉自体を硬くすることで、力を入れずに収縮しなくても、頭を支えることができるということです。)

でも、最初から私たちはそんなことをしていたのでしょうか。

それは違うと思います。立ち上がり始めた子どもを見ると、それがわかります。

彼らは、地面から足を通して、自分を支えてくれる上向きのラインの力に「乗り」、頭もその流れに「浮いたり」、「揺らいでいる」ような感じで、頭は何も縛られることはなく、とても自由で軽やかです。そしてもちろん、過剰に頭が働いているということもありません。

セッション7で目指しているのは、そんな自由さです。頭がもともとあったラインの力に乗れると、頭が落ちないようにつかんでいた筋肉たちも緊張したり、硬くなる必要がなくなり、逆に頭を「支えるサポート役」になってくれます。

頭は重いものですが、それを残りの身体の上に適切に置いてあげることができると、頭は重さからも解放されるようになり、働きすぎる思考からも自由になってきます。頭を縛るものはなく、地面から足を通して、身体を支えるラインのサポートを得られるようになってきます。(思考と姿勢はとても関連していて、頭がしかるべき場所に収まり、姿勢が自然になってくると、ごちゃごちゃとした思考も落ち着いてくるのです。)

このことを少し違う角度から見てみると、今までは、頭を自由にするために、それ以外の身体を整えてきました。特に「骨盤の自由さ」のことは何度もこのブログにも書いてきました。骨盤を解放して、水平にしてあげることがベースになって、それに隣接する下肢、脊柱、胸郭、そして上肢にも良い影響が及ぶようになります。

そして、その骨盤と頭(頭蓋)との間には、とても深い関係性があります。それは、私たちの進化の歴史を考えてみるとわかりますが、私たちの遠い先祖は、海の中で自由に泳ぐ魚たちでした。その移動のための泳ぎでは、主に「背骨」がメインで使われます。そしてその背骨の両端にあるものというのが、骨盤と頭蓋になります。背骨を介して、「共鳴」している、「呼応」しているとも言えるかもしれません。

骨盤が変化して、自由な状態になっていくことで、それがそれ以外のところにも良い変化をもたらしてくれるのですが、骨盤と共鳴(呼応)している頭蓋が、もしも歪んでいたり、適切な位置にないということがあると、「骨盤の変化する可能性を、頭蓋が制限する」ということもあるのです。

「もっと骨盤には変化する余地があるのに、それを頭蓋が邪魔していた」ということです。

なので、セッション7で頭蓋、首が変化して、「骨盤の先をゆく」状態になることで、さらに骨盤に変化する可能性が出てくるのです。それが統合のセッションでの、さらなる変化にもつながっていくのです。

頭の状態が変わることで、それに他の身体(特にここでは骨盤)がそれに対応して変化することがあります。

「すでに整った土台に頭を乗せる」とも言えますし、「自由な頭になることで、それに他の身体が呼応する」とも言えるのが、このセッション7になります。

美しい「頭蓋」の構造

そんなセッション7の主人公でもある頭蓋ですが、それ自体の構造はとてもユニークで美しい構造をしています。下の動画を見てみてください。

いわゆる「頭蓋骨」なのですが、1つの骨でできているわけではなく、いくつもの骨が「立体的なジグソーパズル」のように組み合わさってできているのです。

赤ちゃんがお母さんの産道を通って生まれてくる際には、このパズルの「つなぎ目(専門的には「縫合」と呼ばれます)」が「ゆるく」つながれている状態になっています。

上が赤ちゃん、下が大人の頭蓋

上の図を見てみると、下の大人の頭蓋のつなぎ目は、ギザギザしていて、しっかりとピースが「はまっている」のがわかるかと思います。

それに比べて、上の赤ちゃんの頭蓋のつなぎ目は、しっかりとはつながっていなくて、ところどころに「膜」のようなものがあったりします。そのような淡い構造をするおかげで、赤ちゃんの頭蓋は「大きさを変化させる」ことができます。(そういう理由で、生まれたばかりの赤ちゃんの頭頂部はペコペコとへこみます。)

つまり、お母さんの狭い産道を通ってくるために、一時的に頭全体を「へこます」ことで、するっと頭が通り抜けることが可能になるのです。

赤ちゃんはお母さんのお腹の中で、すくすくと成長します。お腹の中は羊水という海のような場所で、光からも、音からも、寒さからも、衝撃からも守られています。そこで人間が人間たる所以である、大きな脳を育んでいます。

もしもその脳の大きさを得られるまでお腹の中で眠っていて、大きく形を変えることができない「硬い」頭蓋でそれが覆われていたとすると、狭い産道をくぐり抜けることは困難になりますし、お母さんにもすごく負担がかかります。

「脳を安全な環境で十分な大きさになるまで育む」ことと、「母子ともに安全に出産をする」ことの同時を達成するために、この「ゆるいつなぎ目」が役に立ってくるのです。(生まれた後に、頭を不意にぶつけたとしても、怪我をしにくいという効用もあります。)

それでも、この変化のしやすさの「代償」もあり、それが「頭の形のいびつさ」の原因にもなります。

出産の時に、産道に頭がはさまってしまう場合がありますが、そういう時には吸引器が使われて、頭を機械で吸われたりします。音、光、物理的な力などの様々な刺激から守られていた赤ちゃんが、いきなりそんな大きな刺激に晒されます。それが生まれたばかりの赤ちゃんにとって、「恐怖」の体験であるというのは、そんなに難しくない想像だと思います。(こういう経験が、いわゆる「バーストラウマ(出生トラウマ)」にもつながってきます。)

長い時間産道にはさまっていたことで変形することもありますし、吸引器によって変形することもあります。

それ以外にも、寝ている時や、話しかけた時の、「顔を向ける方向の偏り」によって変形することがあります。これは、何らかの原因で、首の回旋に偏りが生じて、それによって片方しか顔を向けないことが続き、頭が頭自身の重さによって、変形してしまいます。

こういった理由で、誕生の際に役に立った「変化できる頭」が、「変形した頭」につながっていきます。

頭の形のいびつさが気になる親御さんも多いと思うのですが、お医者さんにそれを相談すると、「脳が成長してきて、中からそれを押し広げるから、自然に気にならなくなるよ」と伝えられることもあるそうです。

でも本当にそうでしょうか。

僕の今までのロルフィングの経験では、大人になっても頭の形のいびつさを持っている人はいます。それは間違いなく、赤ちゃんの頃の変形が、そのままの形で「固定」されてしまったものです。(大人の頭蓋は、ちょっとやそっとの力では変形することはないので、変形は「どう出産したか」、そして「その後の期間(脳のつなぎ目がゆるい時期)を、どう過ごしたか」によるものだと考えられます。)

先に紹介した動画で、すごく複雑な形をした骨が、とても複雑に重なり、つながって頭蓋ができているのがわかったと思いますが、眼球が収まっている「眼窩」も、鼻の奥の「鼻腔」も、おいしいご飯を食べる「口腔」も、「いくつかの骨が合わさって構成されている」のが特徴です。

つまり、眼も、鼻も、口も、それに対応するパーツが一つあって、それが組み合わさっているのではなく、それらの部分でさえも、いろいろなパーツが組み合わさっているのです。

そんな複雑に組み合わさっている頭蓋の構造が「いびつさ」を持っていて、その眼、鼻、口、さらには脳の機能に、何も影響がないとは言えるでしょうか。(頭蓋の場合も、全身と同じように「構造」と「機能」とが、互いに関係し合っていると、僕は考えています。)

もしかしたら、副鼻腔炎の症状は、鼻腔の構造の歪みからきているかもしれませんし、左右の視力の差、見え方の差も、眼窩の構造が影響しているかもしれませんし、顎関節症が口腔の構造のいびつさに由来している可能性があるかもしれません。

セッション7では、その頭蓋の構造にもアプローチしていきます。そして、それによってこれらの症状が改善するケースもあります。

お医者さんに頭蓋の構造にワークすると話すと、「頭蓋の縫合の関節は、「不動関節」だから、そもそも構造が変わることはない」と言われるかもしれません。

でも、わずかですが、頭蓋の骨のつなぎ目、つまりは縫合と呼ばれている「関節」も、他の関節のように「動き」が存在します。

しかもある「周期的なリズム」を持って、頭蓋自体が「膨張と収縮」を繰り返しています。それが下の動画です。

これがすごく微細に、しかもゆっくりと行われているので、目に見えるほどの変化にはならないのですが、私たちがこうして生活している間も、ずっとこの運動は繰り返されています。

「ミミック(まね)」をする生命たち

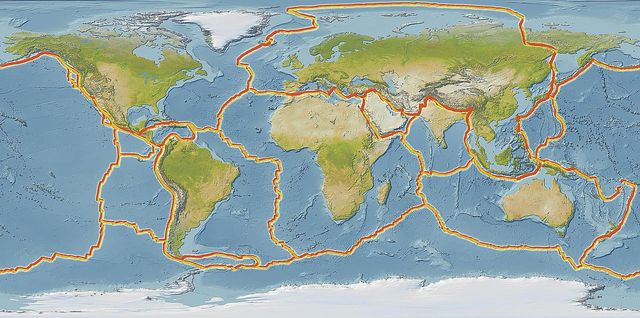

丸い地球の表面を覆う「プレート」

これを初めて知った時に、「地球に似ているな」と思いました。地球も、気の遠くなるような長い時間をかけて、周期的なリズムを持ちながら、膨張と収縮を繰り返していると考えられています。

頭蓋はいろいろな骨が組み合わさって、丸い頭を形成していますが、その一個一個の骨が地球の「プレート」のようにも見えてきます。(日本はプレートの「つなぎ目」の辺りに位置しているので、それに由来する地震が多いと言われていますが、頭蓋の骨の「つなぎ目」の部分には、頭痛などの症状が多く発生します。)

この世界には、いろいろな「法則」が様々に形を変えながら存在しています。

子どもと一緒に自然の中で遊んでいると、「自然の中に身体が見える」というか、「身体の中に自然の秘密が隠れている」というのを、深く実感するようになりました。

まだまだ私たちのこの「小さな自然」である身体には、解明されていない不思議がたくさん眠っています。それをロルフィングという方法を通して、僕はたくさんのことを学んだり、発見したりしています。

特にセッション7をする時には、「生命(自然)の神秘」に驚かされることが多いです。

近くの公園の木の枝ですが、「血管(または神経)」のようにも見えます

身体の上に頭を置いてあげて、頭が自由になるということ。そして、その頭という存在は、とても複雑で、美しい構造をしていて、まるでそれが私たちの住んでいる地球のようにも見えてくるということ。

少し長くなってしまいましたが、こういったことをセッション7では行っていきます。

以下にAさんの感想を載せます。細かい反応は覚えていないようですが、全体的には順調に進んでいると思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第6回目のロルフィングで世界が変わって見えるという、不思議な感覚を体験することが出来たので、第7回目のロルフィングまでその6回目で感じた感覚が残っているのか、体調はどんな感じになっていくのか、気になっていました。

日常生活では、festaでセッションを受ける時ほど、なかなか体の声に目を向ける生活が出来ずにいて、正直ぱたぱたと7回目を迎える形になってしまって、自分の中でもったいないことをしてしまったなぁという気持ちが正直なところです・・

1日の中で寝る前などに、festaで意識を集中させていることを日課のようにできれば、体調やメンタル面にとってもいい影響がありそうだなという気がしてます。

6回目以降、体の細部の変化をみるというよりは、全体のバランスを調整する感じになっているので、あまりこの部分が大きく変化した!というのは分からなくなってきています。

7回目終了後も、なんとなくの感覚で大まかに「体調がいいな。」とか、「肩甲骨の位置が変わって姿勢が常にすっとしているようになったな。」とか、「頭や首がこったり痛いと感じることが少なくなったな。」と気づいたり、自分の歩き方や呼吸の仕方を意識したりする機会は確実に増えてはいます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Yuta

( Posted at:2017年4月17日 )

モニターDさんの感想(セッション5 | 40代 女性)

モニターDさんも折り返しのセッション5が終わりました。

Dさんはこちらが予想している反応と、実際にDさんが感じられているものが違ったりして、やっている側としては感想を見るのが楽しみです。今回のセッション5は、お腹の空間にある内臓や、深いところにある大腰筋を扱うので、どんなことを感じていたのか気になっていました。

以下がDさんの感想になります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セッションの後に感じた腰のハリや違和感は、歩いているうちに全くなくなりました。歩くほど心地よく感じるくらい体は楽になりました。

昨日は大腰筋の回だったのに、とにかくセッション中は首の違和感が気になって落ち着きませんでした。眠れなくて何度も寝返りを打つような感じ。首はセッション7でやることなので順調に進んでいるという証拠のようですが、不思議でした。今は首は落ち着いてますし、ちょっと首が伸びてスッとしたように感じます。

左の腕がおかしいことに自分では全然気が付きませんでした。何かありましたか?と大友さんに聞かれても何も思い当たらないし、何ともないのに何を言っているんだろうと思っているくらいでした。

一通りセッションが終わって、どこか違和感がありますか?と聞かれたときに左腕が重くて張ってることに気が付きました。今でも何が理由かは自分ではわからないです。自分のことはわかってるようで、わかってないんだなと、ちょっとガッカリとビックリでした。

今日も右腕に比べるとなんとなく左腕が重く感じます。むくんでいるような感じです。

セッション4あたりから便秘気味になっていましたが、解消されました。溜まってたものが一気に出た感じでとてもスッキリしました。思ってたほど体重に変化はありませんでしたが...。

もう半分終わりましたね。

また次回も宜しくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大腰筋と首の関係

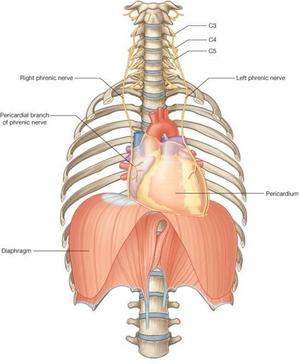

今回はお腹の深いところ(ほぼ背中側)にある「大腰筋」にアプローチしました。大腰筋は、24個ある脊柱の中の下から5つの「腰椎」の横から始まって、股の付け根の大腿骨に付いています。とても長い筋肉です。

そして、呼吸の主役である「横隔膜」には、「脚」と呼ばれる部分があり、それも腰椎に付着していて、先ほどの大腰筋と「手をつなぐ」ように結びついています。

ということで、大腰筋と横隔膜は(構造的に)密接な関係があり、それによって、大腰筋の「脚を前に振り出し、腰椎を安定させる」という働きと、横隔膜の「呼吸」の働きも、(機能的に)お互いに関係し合っています。解剖学者さんが、大腰筋と横隔膜はしっかりとつながり合っていて、解剖の切り分けが難しいと聞いたことがありますが、まさに「切っても切れない」関係といった感じです。

手をつなぐ大腰筋と横隔膜

今回のDさんの感想を見てみると、「どうも首が落ち着かない」感じがしたと書かれてあります。

なぜ大腰筋にアプローチをすると、首に反応が出てきたのでしょうか。

大腰筋と横隔膜の関係はすでに書きましたが、その横隔膜を支配している神経は「横隔神経」と言って、24個ある脊柱の中の上から7つである「頸椎」から出ていて、それが横隔膜に付いています。

横隔膜の神経は首から出ています

つまり、大腰筋と横隔膜は関係し合っていて、その横隔膜を支配する神経は、頸椎まで伸びています。少しこじつけな感じもしますが、大腰筋をワークしていて首の辺りに反応が出たことも、解剖学的な説明はできます。

こういう風に、ロルフィングをしていると、触れているところと全く関係のないところに反応が出てくることがあります。

足首を触れているのに、内臓がもにょもにょと動き始めたり、内転筋に圧を加えると、脊柱がすーっと伸びる感じがしたり、頭を軽く持たれているだけなのに、四肢がもぞもぞ動いて伸びていったりすることがあり、ロルフィングを学び始めた頃はとても不思議がっていましたが、ごくごく普通に起きることなので、おなじみの光景になってきました。

それでも、やはりロルフィングを受けられる方は、「なんで違うところが動きたがるんだろう?私が変なのかな?」と、少し困惑される方が多いようです。

上のように説明ができるところもありますし、僕にもわからない関連があったりします。いろいろと勉強していくと、それらの反応の関連性が見えてくることがあります。

先に「なんだかよくわからない現象」があり、それが本を読んでいたり、講習会、セミナーなどの場所で、「ああ、そういうことだったのか」とつながってくるということです。

体験を積み重ねることで、言葉が生まれてくる(言葉に出会う)

僕の場合は、「体験が先で、言葉が後」ということを大事にしています。

身体ときちんと向き合って、自分のできること(ロルフィング)を精一杯していくと、「なんだかよくわからないけれど、なんだかすごいことだというのはわかる」というような体験が起きることがあります。その時点では「理解」はできないのですが、現に目の前でそれが起きていて、それがなぜだか「『とても大切なことである』ということは確信できる」という種類の出来事です。

そういう体験がどんどん蓄積してくると、自然に勉強をしたくなってきます。つまり、そういった体験がある「かさ」に達することで、「学びの発動(きっかけ)」が引き起こされるのです。無意識の層に溜まっている体験たちが、まるで意思を得たように「今よりも、もっと成長しなさい。そうすればあなたにもそれがわかるようになるから」と、僕に語りかけてくるようです。そうやって初めて、自分自身をまるごと「書き換える」ような、本当に深い学びが始まっていきます。

本来であれば、もっといいロルフィングをするために、身体のことをたくさん学んで、それから体験をするというのが、通常の流れのようにも思えるのですが、それだと体験を伴わない「言葉(知識)」だけが増えてしまって、いわゆる頭でっかちになってしまいます。

言葉だけが増えてしまうと、人は体験を遠ざけるようになります。

体験など実際にしなくても、頭が働き考えてしまって、「別に体験しなくてもいいや。なぜなら〇〇という理由があるから」と、言葉、知識が行動を遮ってしまうようになります。さらに、自分が体験しなくてもいいということを正当化できたので、頭は満足感を得ます。頭は満足するので、さらに満足しようとして、どんどん体験をしなくてもいい理屈を拵えていきます。

僕の好きなマンガで、『魔女』(著:五十嵐大介)というのがあって、そこでベテランの魔女が、まだまだ駆け出しの魔女である少女に対して、「体験と言葉は同じ量ずつないと、心のバランスはとれないのよ。」と伝える場面があります。まさにそういうことだと思います。

体験を伴わずに、ただ書物などを読んで言葉をむやみに増やしてしまうと、その言葉たちが先に動き出してしまって、自分の行動を制限して、ますます体験から遠ざかってしまうようになります。言葉の難しいところがそこです。言葉もある程度蓄積されてくると、それ自体が「生命」を持ったように振る舞うのですが、それは自分の身体が体験することを「制限」する方向に働いてしまうことが多いのです。

先に書きましたが、自分の身体を通した体験を重ねていくと、それが厚みを増してきて、ある「かさ」に達すると、それが「言葉に転換」することが起こってきます。体験が言葉を求め、自分に「名付け」を要求するのです。そうやって、名付けられた体験は、自分の意図で呼び出してくることできるので、それが再現性の高い「技術」となっていきます。

その体験の蓄積が、言葉に転換されるプロセスというのは、基本的に「時間がかかる」のですが、それゆえに、生成されてくる言葉の数は、そんなに多くはありません。

達人と呼ばれる人たちの多くが、あまり「語らない」のは、言葉が増えすぎて体験を遠ざけてしまうという、「言葉の難しさ(または怖さ)」を知っているというのと、きちんと「身体化された言葉(自分の言葉)」が生まれてくるには、時間がかかり、そのためにあまり多くの言葉を持っていないからだと思います。彼らは「魔女の智慧」を知っているからこそ、自分から積極的には言葉を求めず、自然に生成されてくるプロセスを待つのです。

体験をすることでしかわからないことがあり、体験を重ねていかなければ響かない言葉があります。

僕個人の考えとしては、ロルフィングを受けていただく方には、「何が起きたかはわからないけど、何か大切なことが起きた気がする」というような体験を楽しんでほしいなと思います。すぐに言葉を求めてしまうのが、現代に生きる人たちの「症状」だとも思うのですが、多くの人が説明をほしがります。

中には、自分の身体で「起きていること」よりも、自分が「理解できること」を大切にし過ぎる人もいて、客観的に見ても、身体がすごく変化したにも関わらず、自分でそれが理解できないがために、その体験を「なかったこと」にしてしまう人もいます。

それでは、「自分の言葉で、自分(の枠)を制限」していることになります。

僕がロルフィングを受けた時も、最初は「何が起きているか理解できない」状態でした。でも、「これが理解できるような自分になりたい」と直感し、そこから僕自身の大きな「変容」が始まったのだと思います。

ロルフィングは、その人全体の存在と向き合い、それまるごとが変容するプロセスを導いていきます。その人が、その人を超えていくために、ロルファーがガイドしていくのです。それには必然的に、「わからないこと」が起こってくることになります。

その「わからないこと」の奥には、豊穣な大地が広がっていて、そこには自分を大きくまるごと書き換えるほどの情報が含まれています。時間をかけながら、それに向き合うと、そこから必ず何かを得ることができます。

Dさんのこれからのセッションでも、そういった「わからないこと」が、Dさんの変容を導いていってくれると思います。次のセッション6も楽しみにしています。

Yuta

( Posted at:2017年4月14日 )

モニターCさんの感想(セッション5 | 40代 女性)

今回はCさんのセッション5です。

骨盤を自由に解放して、水平な位置に導いていくために、今回は「大腰筋」という筋肉と、内臓空間に対してアプローチをしていきます。前回が骨盤の「下側(底側)」だったのに対して、今回は「前側(腹側)」になります。

内臓は感情とも結びついているので、セッション5をすると、精神的な変化が出てくる人も多くなります。

今回のCさんも、身体と精神の関係性の変化が感想の中に書かれています。

それでは見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5回目

いつもロルフィングを受ける前に大友さんとちょっとした雑談をするのが恒例ですが前回あたりから私自身の心の持ちようが変わってる感じです

前回はアレルギーのことから季節感の捉え方の違いとかでした

そして今回はその日の午前中に起こったもらい事故のような人間関係のアクシデントについて

ロルフィングに行ったら聞いてもらおうと大友さんをカウンセラーのように捉えてしまっていてそれがいいことか悪いことかわかりませんが...

ただロルファーさんというのは体だけみる人ではないと思っています

そのトラブルのせいかロルフィングが始まっても呼吸が浅くてリラックスできなくていました

大腰筋は痛苦しい感覚でお腹の中の足の付け根を感じました

ベッドから降りて足を着けて歩いたとき『違う‼』という明確な変化はなかったのですが変化は外に出てからでした

足の運びが楽で家まで走って帰りました(笑)

もっと走りたいって思いました

肩の痛みのせいでしばらく走っていなかったのですが花粉症の季節が終わった外ラン復活できそうです

それとその人間関係トラブルについても最後の瞑想タイムのときには自分なりの納めかたが見つかり引きずらずにすんでいます

この精神面のこともロルフィングを受けてなければうまく対処出来ていたかわかりません

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

きちんと「やりとり」がされる、生きた会話

Cさんとはセッションを始める前に、よくお話をします。それが長くなる時もありますし、短い時もあります。人によっても違います。僕としては、自分が必要を感じて、しかもそれを楽しんでいるので、特に気にしていません。

神戸でロルフィングをしていた頃は、多くの場合、30分ほど会話をしてからロルフィングをしていました。長い人では1時間を超えることもありました。

まだまだ自営業としてロルフィングという仕事をして間もなかったので、そういった時間で、いろいろなことを、いろいろな職業、年齢の方々とお話しして、社会勉強をさせてもらっていたような気がします。そのタイミングでは、僕にはそういう「社会勉強をする」という時間が、必要だったのだと思います。だから自然発生的に、そんな時間が生まれていたのでしょう。(神戸で出会ったクライアントさんには、とても感謝しています。)

身体に触れて行うセッションもそうなのですが、こういう「やりとり」というのは、それぞれが持っている「課題(または問題意識)」が共鳴し合って、流れ、グルーブが自然に現れてきます。

僕がその時に、花粉症やアレルギーのことをなんとなく考えていると、実際に花粉症やアレルギーに悩まれている方がやってきて、自然にそういう会話にもなりますし、身体を通したセッションでも、それに関連した身体の箇所に滞り、ブロックがあったりして、何かしら関連性が関連性を生んでいくような展開になります。

僕が(意識下か、無意識下のどちらの場合であっても)何かを考えていて、受けてくれる人も同じようなことを考えていると、その二人が引き合って(導き合って)、セッションをすること(ただ会って、だらだら話せばいいのではなく、きちんと「お金が払われる」という状況で、何かが「執り行われる」ということ)になり、そしてお互いに、深い気づきを得ることができます。

人は一人では、ユニークで刺激的なアイディアや、偉大な考え、深い学びを得ることは難しく、心許せる友人や、家族、パートナーとの会話であったり、自分を包んでくれる大いなる自然とのコミュニケーションであったり、そういう「やりとり」が必要になってきます。(歴史上のどんな素晴らしく秀でた仕事をした人にも、必ず何らかの「やりとり」が存在します。)

これは、クライアントさんの問題意識が、僕の意識に反映されて、僕がその問題を、クライアントさんに考えさせられているとも言えますし、僕の問題意識に、何かしら答えをくれるクライアントさんが、集まってきてくれているとも、どちらとも言えるような気がします。

ロルフィングのセッションというやりとりを通して、僕はその場でクライアントさんと向き合い、こちからから何かを差し出し、そして何かを受け取ります。これが楽しくて、僕はロルフィングをしているようなものです。

なので、クライアントさんがセッションルームに来てくれる時には、「今度は、何を教えてくれる(または気づかせてくれる)のかな」とワクワクしています。(もちろん、そのために僕は真剣に身体を調整します。)

身体を介しての、ロルフィングという非言語なやりとりをすると、セッションが終わった後に、クライアントさんの「語り」が始まることもあります。

まるで「イタコ(あるいはシャーマン)」のように、その時の僕に必要なことを、こんこんと語ってくれるのです。

90歳近くのおばあさんが、セッション後に、肌全体に生命が通ったような明るい色を取り戻し、そして、「命とはどういうのものか」などを語ってくれたこともあります。とても不思議な体験でした。

自分がクライアントさんの身体を、然るべき技術で緩め、解放することができると、クライアントさんの身体が「通路」となって、僕が何か「啓示を得る」ような体験です。(こうなると、どちらがセッションを受けているのか、分からなくなってきます。笑)

前回の感想でCさんが、「毎回何かしらのプレゼントをいただいております」と書いてくださいましたが、こちらもとても大切なプレゼントをいただいている感じがします。

ロルフィングのトレーニングを卒業する時に、「これからはベッドの上にいるクライアントさんが、あなたたちの「先生」なのよ」と、先生がお話してくれたのを思い出します。そうやって、身体に触れることを仕事にしている人たちは、育てていってもらうのだと思います。

「純粋な黒」のような出来事

ロルフィングを勉強し始めてから、すべてを「関係性」の中で見ることができるようになりました。別の言い方をすると、物事を「相対的」に見れるようになりました。

目の前に怒っている人がいたとしても、「他人は自分を写す鏡だから、自分に起こっている感情があるから、それを教えてくれているんだな」と考えことができて、怒っているというネガティブな状況も、ポジティブな文脈に置き換えることができます。

何か悪いことをした人のニュースを見ても、すぐに「こんなことするなんて許せない」と怒るのではなく、その人が置かれていた状況を想像して、「自分がもしも同じような状況にいたとしたら、そういう行動をするのも、分からないでもないな」と、その人の悪いこと(症状)だけを見ず、それが出てきた背景を丁寧に観察します。(もちろんこれは、犯罪行為などを肯定するわけではありません。それなりの償いを受けなければいけないと思います。)

なので、知り合いの人に「〇〇さんってありえないですよね?」と言われても、「〇〇さんも、もしかしたら、僕たちが見えていない事情があったのかもしれないから、なんとも言えないですね」などと答えて、「大友さんって、嫌いな人とかいないんですか?」と聞かれることもあります。

でも、僕はそんなに嫌いな人はいません。苦手だなと思う人がいますが、嫌いだと思う人には、僕は適切にロルフィングができるとは思えないのです。そして僕は、どんな人にでも、頼まれたらロルフィングをしたいなと思っています。

もしも犯罪を犯した人がいて、それが許せない行為だったとしても、その人に「なんとかロルフィングしてくれ」と、正直に、素直に頼まれているなと感じたら、僕はロルフィングしたいと思うタイプの人間です。(まあ、そんな状況はないとは思いますが。)

そうやって物事を相対的に、関係性の中で見れるようになると、「思考が現実をつくる」というコンセプトを、自然に受け入れられるようになってきました。

何か悪いことが起きたとしても、それは自分がそんな思考を抱いたから(そんな現実を望んだから)、それが目の前の現実に具現化されてきたのだと考えるということです。

そのコンセプトで世界を眺めると、自分をどんどん客観視できるようになり、自分の立ち位置が把握できるようにもなったのですが、逆に自分から「もう一人の自分」が分離して、それが常に自分を監視していて、行動の一つ一つを裁くような感覚にもなってきました。

少しでもネガティブなことが起きると、それは「自分が悪い思考をしたから」と、自分で自分を罰するようになり、それがいき過ぎると、天気が崩れ雨が降ってきただけでも、自分を責めるようにもなってきます。これはとても危険なサイクルです。自分で自分を「いじめている」のです。

そんな時に、ある不思議な出来事が続けて起こるようになってきました。それは、感情的な自分を丁寧になだめて、熱していない冷静な頭で、視野を広く、想像力を豊かにして、時間を使って考えてみても、どうやっても、どんな関係性(関連性、必然性)も見出だせない、ただ「純粋な黒」のような色をした出来事でした。

それは純粋に黒く、まるでブラックホールのように、光や、時間や、意味も、すべてを吸い込んでいってしまいます。

どう理屈で考えても、自分の望んだ思考の結果でもないし、関連性もないし、Cさんの言葉を借りるなら「もらい事故」のようなイベントが起きるのです。(「グレー」な要素や、一切の想像力も入り込む隙間がないのです。)

僕は最初戸惑いました。もしも「思考が実現する」というのが本当で、それによってこの出来事が起こっているのなら、「こんなにもピュアな、黒い思考、感情が自分の中にあるのか」と、自分が怖くなったのです。自分の知らない自分がいるかのような。

そんな出来事がいくつか続けて起こり、自分も疲弊していきました。どうにも光が見えそうにもない状況が続きましたが、なんとか耐えていると、少しずつわかってきたことがありました。そういった出来事は、僕の思考が具現化したものではなく、違う目的を持って現れてきたものなのではないかということです。

それは、「関連性の中で、いろいろなことを〈ゆるせる〉ようになる」というトレーニング、課題を与えられていた自分が、もうそこでの学びは終了して、「もう一つ違うレベルに進むための試練(課題)」なのだと気づきました。どんなに器用な関連性のネットワークにも拾い切れず処理できない出来事に対して、どう対応していくかということです。

純粋な黒のような出来事は、とてもショッキングです。なぜなら何の脈絡もないのに、突然、何かを奪われるような感覚です。その力は強力で、先に書いた、まさに「ブラックホール」のようです。自分の存在すら吸い込み、それを消し去るようなパワーを持っています。

でも、それに「屈してはいけない」というのが大切です。とても苦しいのですが、負けてはいけないのです。そして同時に、「勝つ必要もない」のです。(映画『シン・ゴジラ』は、ゴジラに勝ったわけではありません。それを常に眼にし、気にかけながらも、一緒に生きていくということです。)

屈しないためには、こちらも「体力」が必要です。そして、それを助けてくれる「サポーター」が、適度に必要になってきます。(この際のサポーターは、どうすればいいかという「答え」をくれる必要はなく、ただただ「勇気づける」ことをしてくれるだけでいいのです。)

僕はこれらのことを、村上春樹さんの『騎士団長殺し』を読んで学びました。(上に書いたように、『シン・ゴジラ』も重要なことを示してくれました。)

Cさんがセッション前にお話していただいた内容は、詳しくは言えませんが、何の関連性もなく、Cさんに何か反省するような点もなく、ただただ突然現れた「純粋な黒」のような出来事でした。

よくよく話を聞いてみると、Cさんは屈することなく、そして争うこともなく、ただこの先の行方を見届けようとする強い意志がありました。とても強い方だなと尊敬しますし、僕はそのサポーターになれたらと思いました。

ロルファーとして、僕がサポートできることは、必要な会話をして、そして身体の構造が、重力のある空間、場に、あるべき関係性、秩序を持った状態で整ってくることで、その人を貫き、支えてくれるラインの力が生じてくることを引き出してくることです。(何とも回りくどい言い方です。)できることは微力だと思いますが、できることを一生懸命させていただけたらと思います。

すごく大げさなことを書かかせてもらいましたが、「災害(または事故)」で身近な人を失った方は、その出来事に、何の関連性も、必然性も、脈絡も感じることはできません。ただただ、自分の大切なものを突然奪われて、自分の身体にぽっかりと穴が開き、そこに「純粋な黒」が生じてしまったような感じだと思います。

この東北には、とても大きな災害があり、その時に開いてしまった「純粋な黒」の穴は、今もなお開いたままです。

僕らはその「絶対的な闇」に屈してはいけなくて、そして勝つ必要もないのです。

そのために必要なものは、答えではなく、継続的なサポート(愛、関心)なのです。

この東北で、身体の痛み、不調にフォーカスした「治療」ではなく、ロルフィングをするという意味を考えます。これからも、自分のできる仕事をしていきたいと思います。

大きな話になりましたが、Cさんが次のセッション6、そしてこの10シリーズで、身体が制限から解放され、心身ともに自由で健やかになっていくことを願っています。そしてそれを楽しみにしています。

Yuta

( Posted at:2017年4月 7日 )

カテゴリー

最近の記事

- 24.9.05【はじめての方はこちら】festaってどんな場所?

- 24.9.05最新情報は「note」でチェック。

- 24.9.05はぎのあきこさんに「インタビュー」してもらいました。

- 23.10.28「私がロルフィングをおすすめしたい理由」前編

- 23.10.28「私がロルフィングをおすすめしたい理由」後編

- 23.10.24festaの「ルームツアー」できました。

- 23.10.22ロルフィングの「メニュー」について。

- 23.10.21festaの「オンラインヨガ」について。

- 23.10.18モニターの方の感想を元にした、「10シリーズの解説」シリーズ。

- 23.10.15こんな「メディア」に、festaが登場しています。